新規事業や営業戦略の成否は、企画の質で決まります。そして企画の質は、情報の信頼性に直結します。 本記事では、上場・非上場・海外企業まで網羅した、精度とスピードを両立する企業調査の実践法を紹介します。

コラム/2025.8

【企業調査×企画力】

信頼できる情報が「良い企画」を生む理由とは?

- はじめに:企画の質は、情報の質で決まる

- 新規事業、営業戦略、経営企画に効く「企業調査」の重要性

- 生成AI時代だからこそ情報の信頼性が企画の成否を左右する

- 第1章:企業調査が企画の成功を左右する理由

- 1-1. 信頼性の高い情報が企画の説得力を高める

- 1-2. 国内上場企業の調査のコツ

- 1-3. スタートアップ・非上場・海外企業調査のコツ

- 1-4. 企業調査のアプローチと手順(ざっくり)

- 第2章:企業調査の全体像とアプローチの種類

- 2-1. 企業調査とは、何か?

- 2-2. 企業調査の3つの情報軸

- 2-3. 調査の進め方と優先順位の考え方

- 2-4. 情報源の種類と信頼性の見極め方

- 企業調査の情報源一覧(情報軸別)

- 日経バリューサーチで企業調査をもっとスマートに

- 第3章:財務分析の基本と4つの財務諸表の読み方

- 3-1.各財務諸表の役割と分析ポイント

- 3-2.ざっくりわかる! 財務4表のつながり(ストーリーでイメージを理解)

- 財務分析は「数字から仮説を立てる」ための起点

- 第4章:財務分析に役立つ主要指標 と読み解き方

- 4-1. 企画担当者が押さえるべき5つの主要指標

- 4-2. 指標の高低による解釈と戦略への応用

- 4-3.数字を"読む"から"活かす"へ 時系列で企業を深掘りする!短期・中期・長期の検証

- テックタッチで分析力を加速!日経バリューサーチの活用法

- 第5章:競合分析と仮説構築で企画を完成させる

- 5-1. 競合分析とポジショニング:調査のゴールを描く

- 5-2. 情報が少ない企業の調査は「仮説構築」が鍵

- 5-3. 仮説構築のコツ:具体から抽象へ、抽象から具体へ

- 5-4. テクノロジーの進化が企業調査を変える

- 最後に:企業調査の質とスピードを両立するなら

- 企業調査は「通す企画」から「動かす企画」へ

- 調査力を最大化には、情報インフラの見直しも有効

はじめに:

企画の質は、情報の質で決まる

新規事業、営業戦略、経営企画に効く

「企業調査」の重要性

新しいプロジェクトを立ち上げるとき、営業戦略を練るとき、あるいは経営の方向性を見直すとき── どんなビジネスシーンでも、最初に必要なのは「企画の立案」です。

そして、企画を始めるうえでまず押さえておきたいのが、自社のポジショニングです。 市場の中で自社がどのような立ち位置にあるのか、どんな強み・弱みを持っているのかを把握することで、戦略の方向性が明確になります。 競合とどう差別化するか、どこに勝機があるのか──そのヒントは、現状を正しく知ることから見えてきます。 ポジショニングを行う上で重要となるのが、「企業調査」です。

生成AI時代だからこそ

情報の信頼性が企画の成否を左右する

最近では、生成AIなどを使って企画のアイデアを出す機会も増えています。だからこそ、そこで得られた情報が本当に正しいのか?信頼できる根拠があるのか?を確認することが、より重要になっています。

企画の質は、情報の信頼性で決まります。事業化を見据えたときには、アサインされるメンバーが納得して意思決定できるかが重要になります。 他者へ説明するときも、説得力のある企画であれば、納得を得やすく、実行にもつながりやすい。「なんとなく」で進める企画から脱却し、自信を持って提案できる企画づくりを目指しましょう。

第1章:

企業調査が企画の成功を左右する理由

企業調査は、単なる情報収集ではありません。戦略の精度と実行可能性を高めるための「意思決定インフラ」であり、企画立案の成否を左右する重要なステップです。

本章では、企業調査のコツ、アプローチとざっくりした手順をご紹介します。また、スタートアップ・非上場・海外企業調査のコツもお伝えします。

1-1. 信頼性の高い情報が企画の説得力を高める

例えば、金融機関などでは、企業調査をもとに企業価値評価や競合分析を行い、投資判断や提携戦略の根拠を構築します。投資判断や提携戦略の質を高めるためには、信頼性の高い情報インフラが不可欠です。これは、事業会社の企画担当者にも通じる本質です。特に外部環境調査においては、信頼性の高い企業情報に基づく企画は、社内外のステークホルダーに対して説得力を持ち、実行フェーズへの移行もスムーズになります。

企画の質は、情報の質に比例します。生成AIや外部ツールを活用する場面が増える中でも、「その情報は誰が、どのような根拠で発信しているのか?」を見極める力が、企画担当者には求められます

1-2. 国内上場企業の調査のコツ

情報が豊富だからこそ、財務分析から始めよう

国内の上場企業は、金融商品取引法や証券取引所の開示ルールに基づき、企業情報を積極的に開示しています。決算短信、有価証券報告書、適時開示資料など、インターネットを通じて誰でもアクセスできる情報が豊富に存在します。 しかし、情報が多いからこそ、「何から手をつければいいのか分からない」と感じる方も少なくありません。そんなときにおすすめなのが、まずは財務分析から着手することです。 それでは、さっそく財務分析の手法を用いて、企業の業績を調べてみましょう。

なぜ財務分析から始めるべきか?

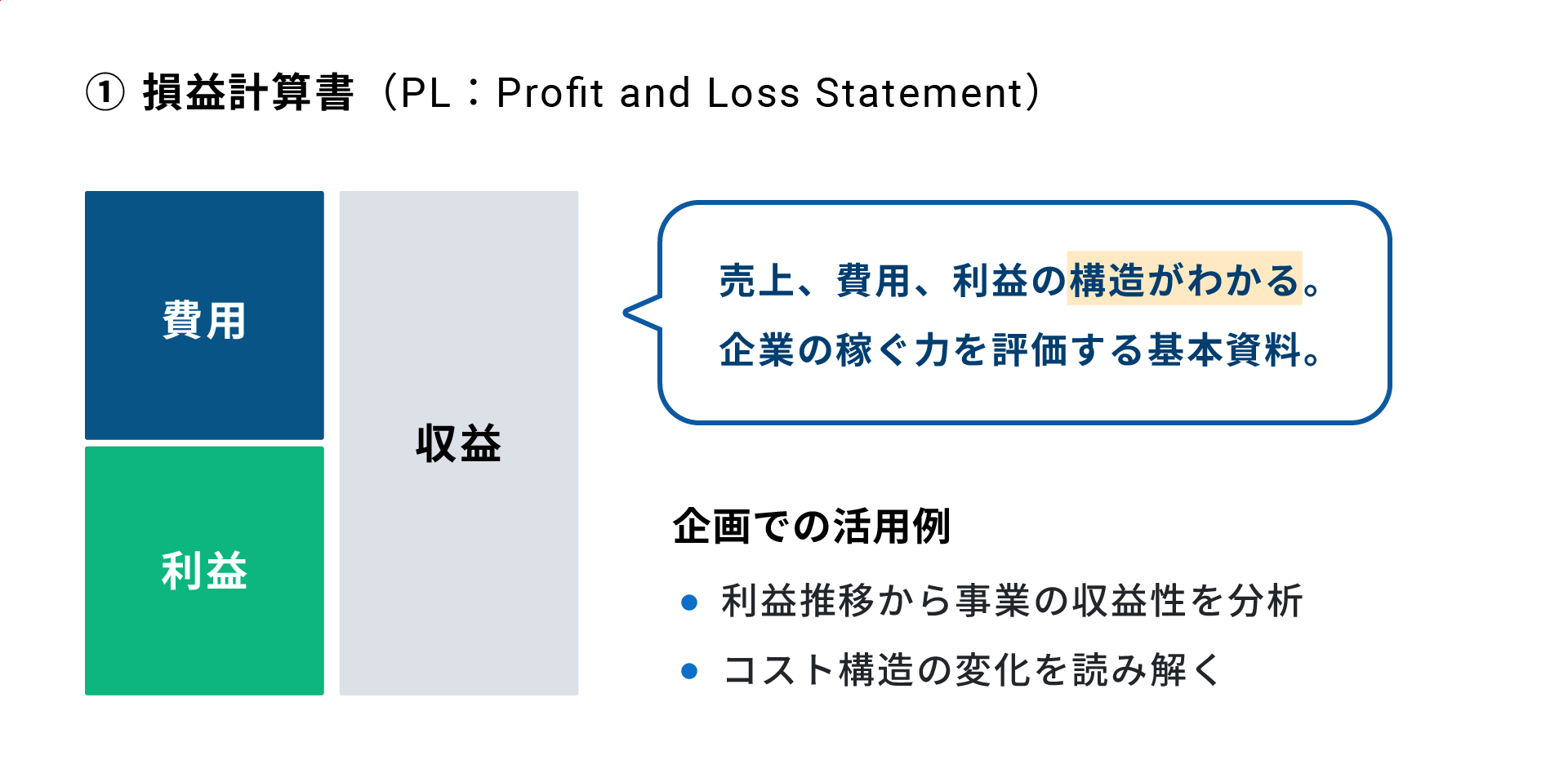

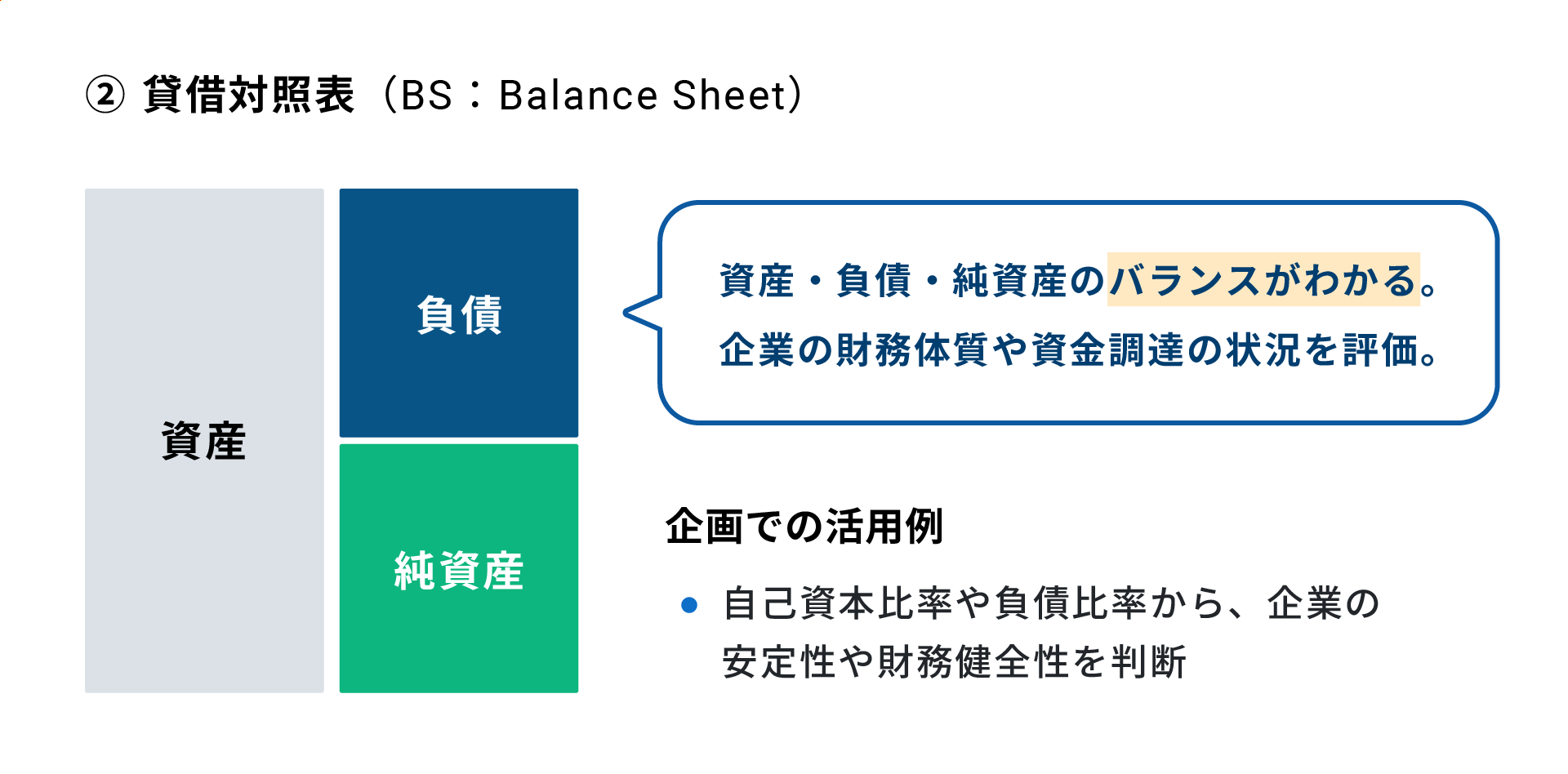

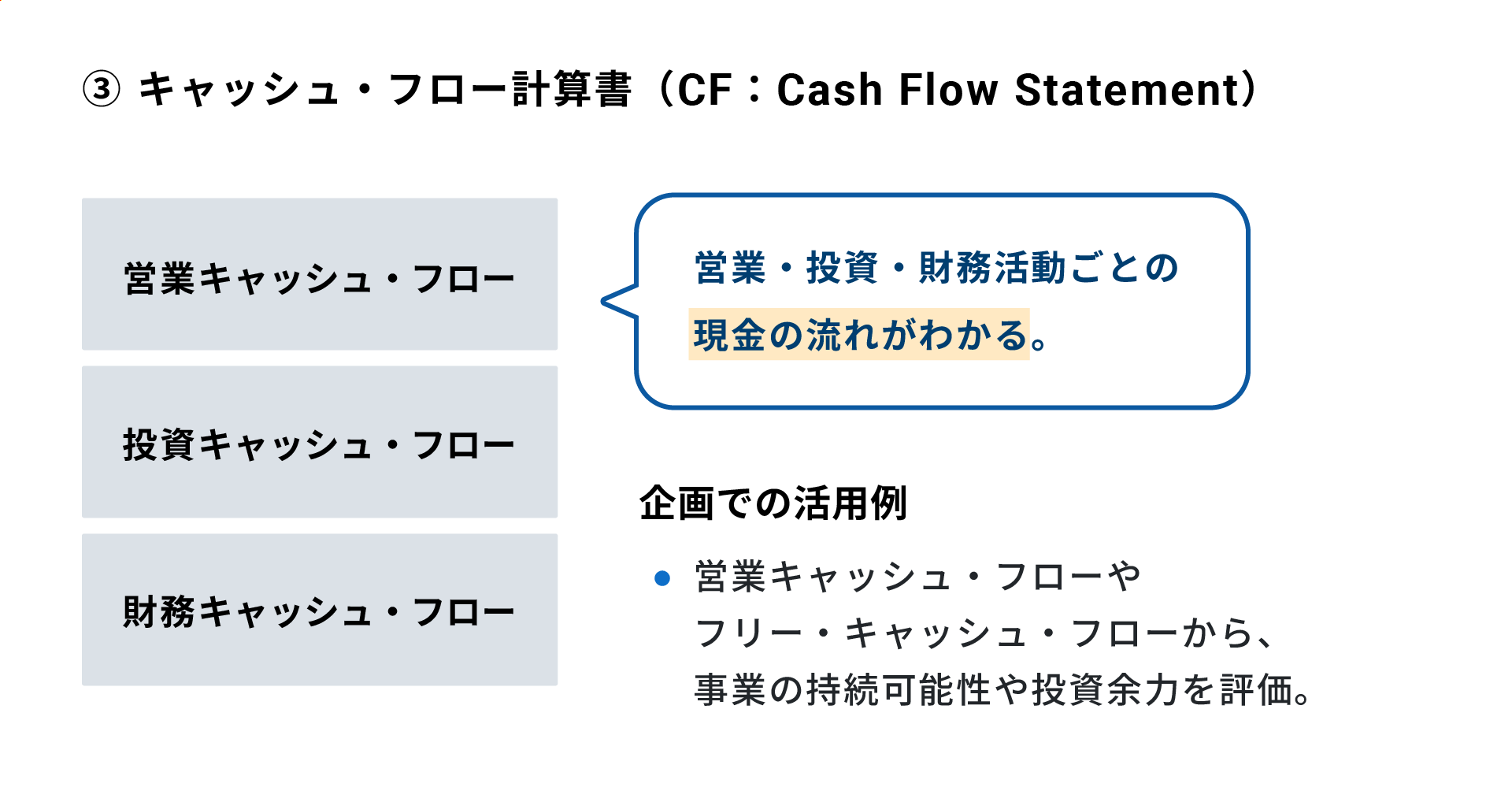

財務分析は、企業調査の中核を担う手法です。企業が公表する財務諸表(損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書など)をもとに、以下のような観点で企業を評価できます。

- 収益性:売上高、営業利益、純利益の推移

- 安全性:自己資本比率、流動比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ

- 成長性:売上成長率、ROE、営業キャッシュ・フローの増減

企業価値分析へステップアップ

株式を上場している企業であれば、株価データからも市場からも評価を測ることができます。PBR(株価純資産倍率)、EV/EBITDA倍率、ROIC(投下資本収益率)、WACC(加重平均資本コスト)、といった指標から企業が資本市場からどのように評価されているか、資本をいかに効率的に活用しているか、などを客観的に把握できます。

これらの指標は、収益性・安全性・成長性といった財務指標だけでは捉えきれない、企業の本質的な価値や持続可能性を考える重要な手がかりとなります。

数値データを用いる嬉しさ

数値を用いることで、同業他社との比較も容易になります。数値の変化や差分に注目し、その背景を定性データ(適時開示資料や新聞記事などの文章データ)から読み解くというアプローチは、ベーシックながらも納得性の高い調査結果につながります。

1-3. スタートアップ・非上場・海外企業調査のコツ

スタートアップ・非上場・海外企業の調査は「情報の積み上げ」

スタートアップ企業、非上場企業、海外企業などへの投資判断や提携戦略を検討する際には、公開情報が少なく、調査が難しいと感じることが多いでしょう。こうした企業調査では、断片的な情報を積み重ねることで、調査対象の「解像度」を徐々に高めていくことが必要です。 例えば、登記情報、業界ニュース、企業のオウンドメディア、採用ページ、経営陣の経歴など、個々の情報は小さくても、組み合わせることで企業の全体像が見えてきます。

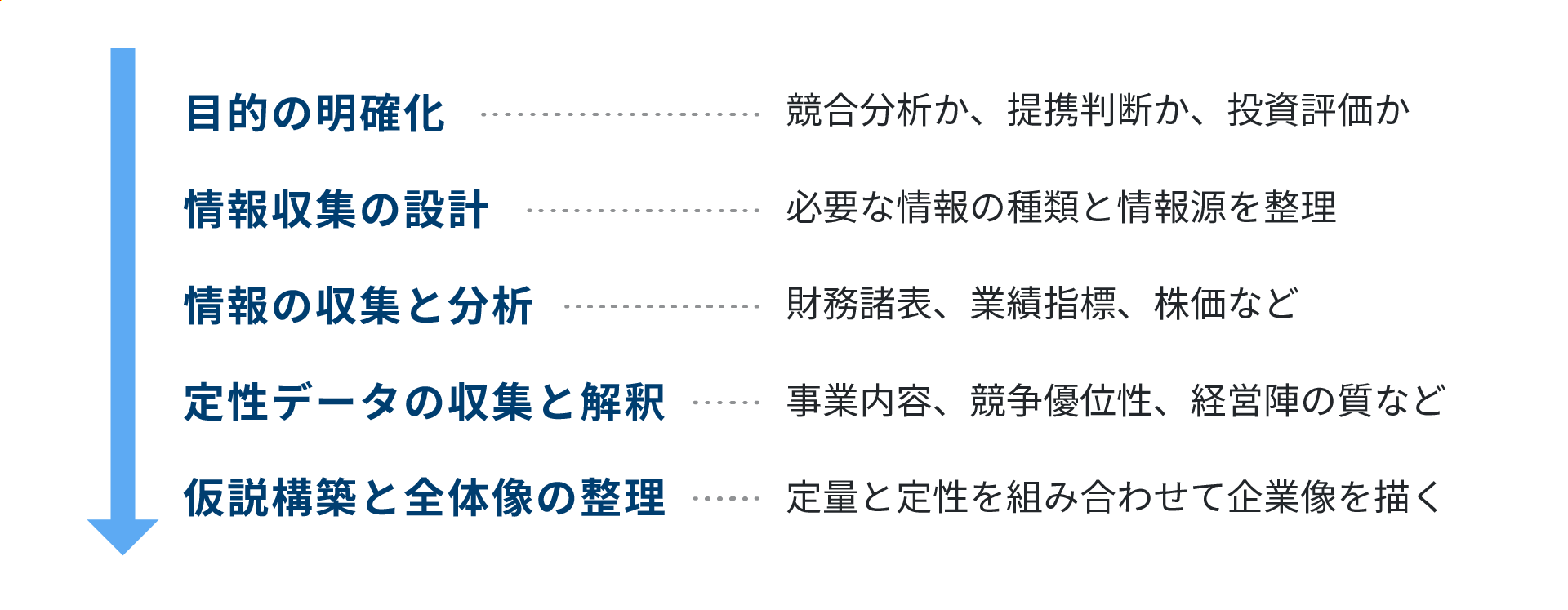

1-4. 企業調査のアプローチと手順(ざっくり)

第2章:

企業調査の全体像とアプローチの種類

企業調査は、企画立案、投資判断、提携戦略など、あらゆるビジネス意思決定の基盤となる重要なプロセスです。調査対象が上場企業か非上場企業か、国内か海外かによって情報の入手方法は異なりますが、企業の価値やリスクを正しく理解するための基本的なアプローチは共通しています。

本章では、企業調査の全体像を「財務情報」「事業情報」「非財務情報」の3つの軸で整理し、実務で活用できる視点や注意点を紹介します。

2-1. 企業調査とは、何か?

企業調査とは、対象企業に関する情報を体系的に収集・整理し、意思決定に活用するためのプロセスです。よく似た言葉に「企業分析」がありますが、両者には違いがあります。

- 企業調査:事実ベースの情報収集と整理

- 企業分析:収集した情報をもとに評価・判断を行うプロセス

企業調査は、分析の前提となる「情報の土台づくり」であり、調査の質が後工程である分析の精度を左右します。

2-2. 企業調査の3つの情報軸

企業を立体的に理解するためには、以下の3つの情報軸をバランスよく組み合わせることが重要です。

財務情報(定量データ)

売上高、営業利益、純利益、資産、負債、キャッシュ・フローなど、企業の経営状況を数値で把握するための情報で、企業の収益性・安全性・成長性を評価する基礎となります。財務情報は、貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、キャッシュ・フロー計算書(CF)、株主資本等変動計算書などの財務諸表に集約されています。

主な情報源:

- 有価証券報告書

- 決算短信

- 事業報告書

- アニュアルレポート

事業情報(定性データ)

企業が「何を、どのように、誰に」提供しているかを理解するための情報です。 事業内容、ビジネスモデル、競争優位性、顧客層などを把握することで、企業の戦略や市場でのポジショニングを読み解くことができます。

主な情報源:

- 事業報告書

- IR資料(決算説明会資料など)

- 有価証券報告書

- 業界レポート

- 競合比較資料

- 新聞記事

非財務情報(ESG・人的資本など)

近年、企業価値の評価において重要性が増しているのが非財務情報です。 環境対応、ガバナンス、人的資本などは、中長期的なリスクや成長可能性を判断するうえで欠かせない要素です。

主な情報源:

- 統合報告書

- サステナビリティレポート

- 外部評価(ESGスコア、第三者レーティング)

2-3. 調査の進め方と優先順位の考え方

特に国内の上場企業は、金融商品取引法や証券取引所の開示ルールに基づき、情報開示が非常に充実しており、決算短信、有価証券報告書、適時開示資料など、インターネットを通じて誰でもアクセスできる情報が豊富です。

第1章でもお伝えしたように、国内の上場企業の調査は、まず財務情報の収集から始めるのが効果的です。会社HPや有価証券報告書の冒頭に収録されている第一部企業情報の【事業の内容】などで背景となる情報を確認しつつ、財務分析を通じて会社の状況を読み解いていきます。おおよその事業内容、収益性、安全性、成長性の状況を把握してから、非財務情報へと進むことで、企業の全体像を立体的に把握できます。

2-4. 情報源の種類と信頼性の見極め方

企業調査では、情報の「量」よりも「質」が重要です。以下の視点で情報源の信頼性を見極めましょう。

-

一次情報かどうか

企業自身が発信している情報(IR資料、公式サイトなど) -

第三者評価が含まれているか

信用調査会社、業界レポートなど -

情報の更新頻度と鮮度

古い情報は現状と乖離している可能性がある -

複数の情報源で裏付けが取れるか

断片的な情報を組み合わせて仮説を構築する力が重要

企業調査の情報源一覧(情報軸別)

財務情報(定量データ)

| 情報源 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| EDINET(金融庁) | 有価証券報告書など | 上場企業の法定開示資料を無料で閲覧可能 |

| TDnet(JPX) | 決算発表、業績予想の修正など | 投資判断に必要な企業の重要情報を即時公開 |

| 日経バリューサーチ | 財務諸表、業績推移、財務指標、株価情報、EDINET、TDnetなど | グラフや比較機能が充実、分析に最適 |

| 帝国データバンク(TDB) | 企業信用調査報告書など | 財務状況と定性評価を組み合わせたレポート |

事業情報(定性データ)

| 情報源 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 企業公式サイト・IRページ | 事業内容、ビジネスモデル、決算説明資料 | 一次情報として最も信頼性が高い |

| 有価証券報告書(EDINET) | 事業の概要、セグメント情報、リスク要因 | 法定開示資料として網羅性が高い |

| 業界レポート (日経業界分析レポートなど) |

市場規模、競合分析、業界トレンド | 業界全体のポジショニング把握に有効 |

| 日経テレコン | 企業ニュース、業界ニュース、企業動向、人物情報 | 日本最大級の記事情報提供サービス |

非財務情報(ESG・人的資本など)

| 情報源 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日経NEEDS ESGデータベース | 環境・社会・ガバナンスに関する約150項目の数値・テキスト情報を収録 | 統合報告書等から収集した情報を標準化・構造化。比較・分析が容易 |

| 日経NEEDS 人的資本データ | 管理職に占める女性比率、男性の育児休暇取得率など | 人的資本に関する開示情報を体系的に収録。人的資源戦略の評価に有効 |

| ESG評価機関(MSCI ESGリサーチなど) | ESGスコア、リスク評価 | 投資判断やリスク管理に活用可能 |

日経バリューサーチで企業調査をもっとスマートに

信頼性・網羅性・操作性を兼ね備えた、企画担当者の強力な情報インフラ 企業調査に必要な情報は多岐にわたりますが、それらを一元的に、かつ効率的に取得・分析できるのが、日経バリューサーチです。

主な特長:

-

財務分析に必要なデータが、分析済みの状態で閲覧・出力可能

→ 財務諸表や指標がグラフ化され、比較・推移分析もワンクリック -

最新から過去までの有価証券報告書、決算短信、決算説明資料を一括取得

→ 情報の網羅性と検索性が高く、時系列分析に最適 -

帝国データバンクなどの非上場企業情報も収録

→ 上場・非上場を問わず、企業の実態把握が可能 -

日経独自のESGデータベース・人的資本データベースを搭載

→ 非財務情報の比較・分析もスムーズに

第3章:

財務分析の基本と4つの財務諸表の読み方

第2章では、企業調査の全体像と3つの情報軸(財務・事業・非財務)について解説しました。中でも、財務情報は企業調査の出発点として最も客観性が高く、企画の精度を左右する重要な要素です。

本章では、企業の財務情報を読み解くための基本である「財務諸表」の構造と、それぞれの活用ポイント、そして4表のつながりについて解説します。

3-1.各財務諸表の役割と分析ポイント

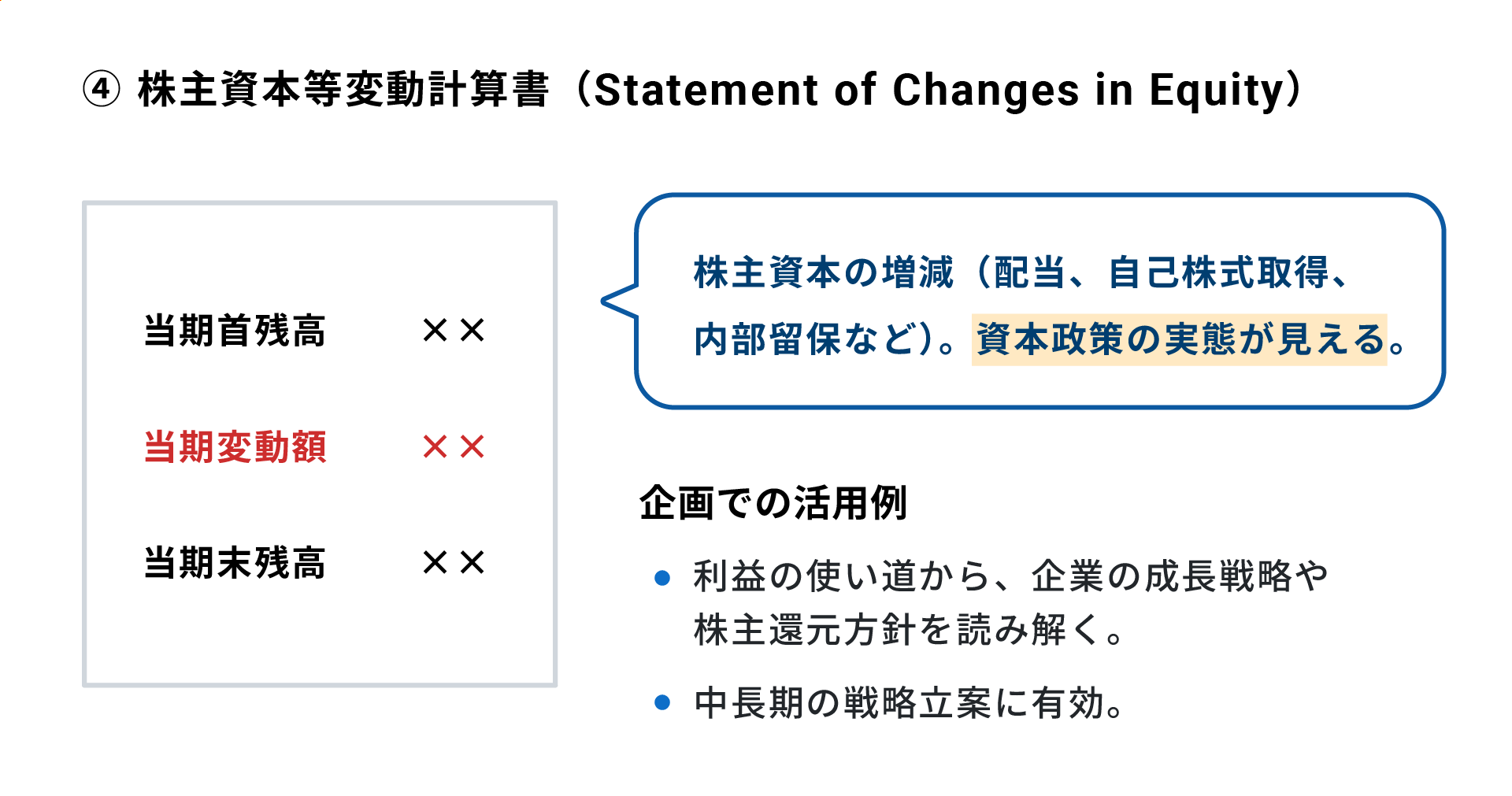

企業の活動は、すべて財務諸表に記録されます。財務諸表は、企業の経営成績や財政状態、資金の流れ、資本政策を示す会計基準に基づいた公式な報告書類で、主に以下の4つで構成されます。

3-2.ざっくりわかる! 財務4表のつながり(ストーリーでイメージを理解)

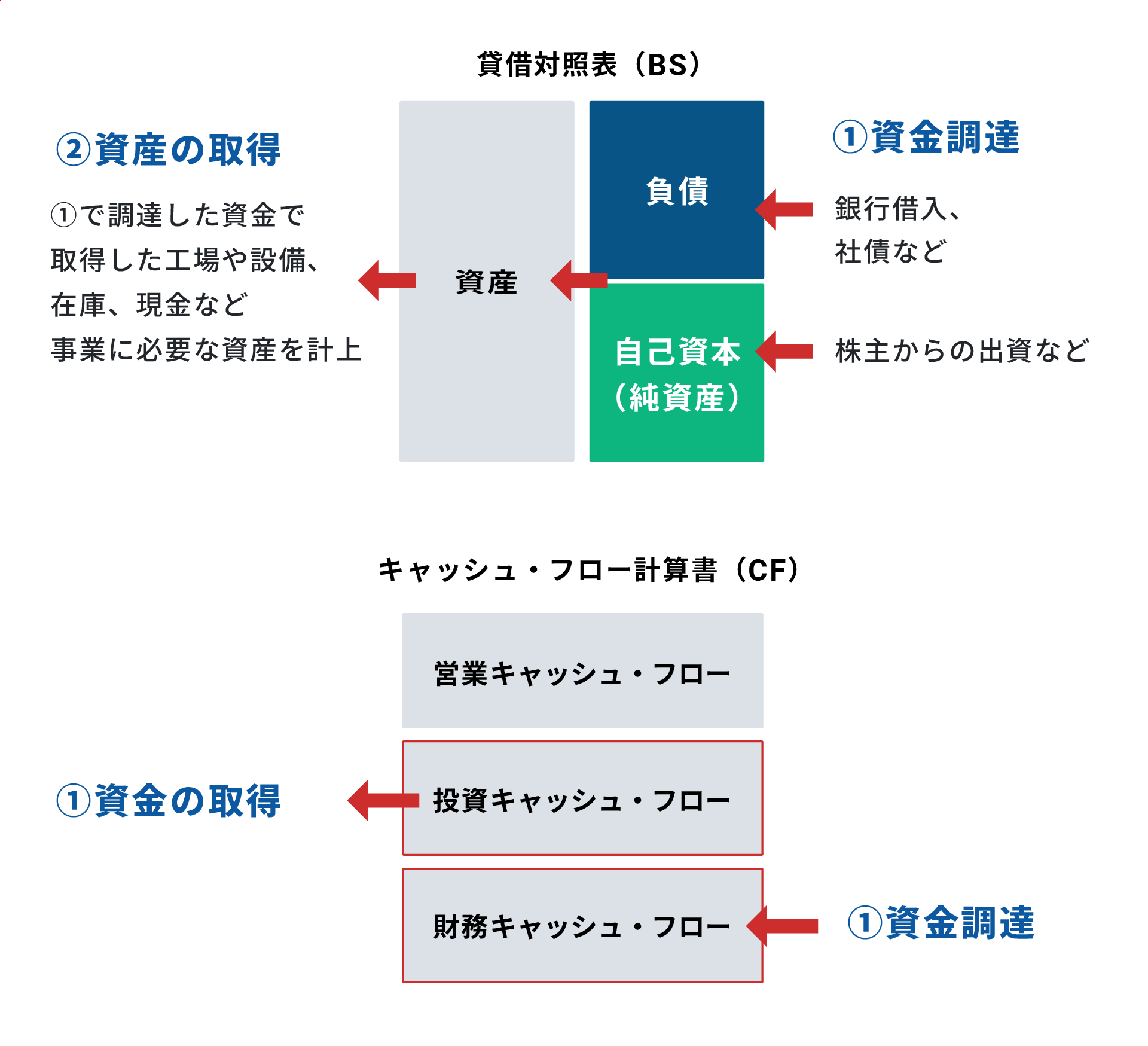

① 企業はまず、資金を調達します。

銀行借入や社債(負債、他人資本)、株主からの出資(自己資本)などで資金を集めます。これは貸借対照表(BS)の右側に入っていきます。また、ここで獲得した現金は、キャッシュ・フロー計算書(CF)の財務キャッシュ・フローにも計上します。

② 調達した資金で、資産を取得します。

工場や設備、在庫、事業に必要な資産を購入します。現金も資産に入ります。これがBSの左側に反映されます。 資産の獲得や売却による現金の動きは、CFの投資キャッシュフローに計上します。

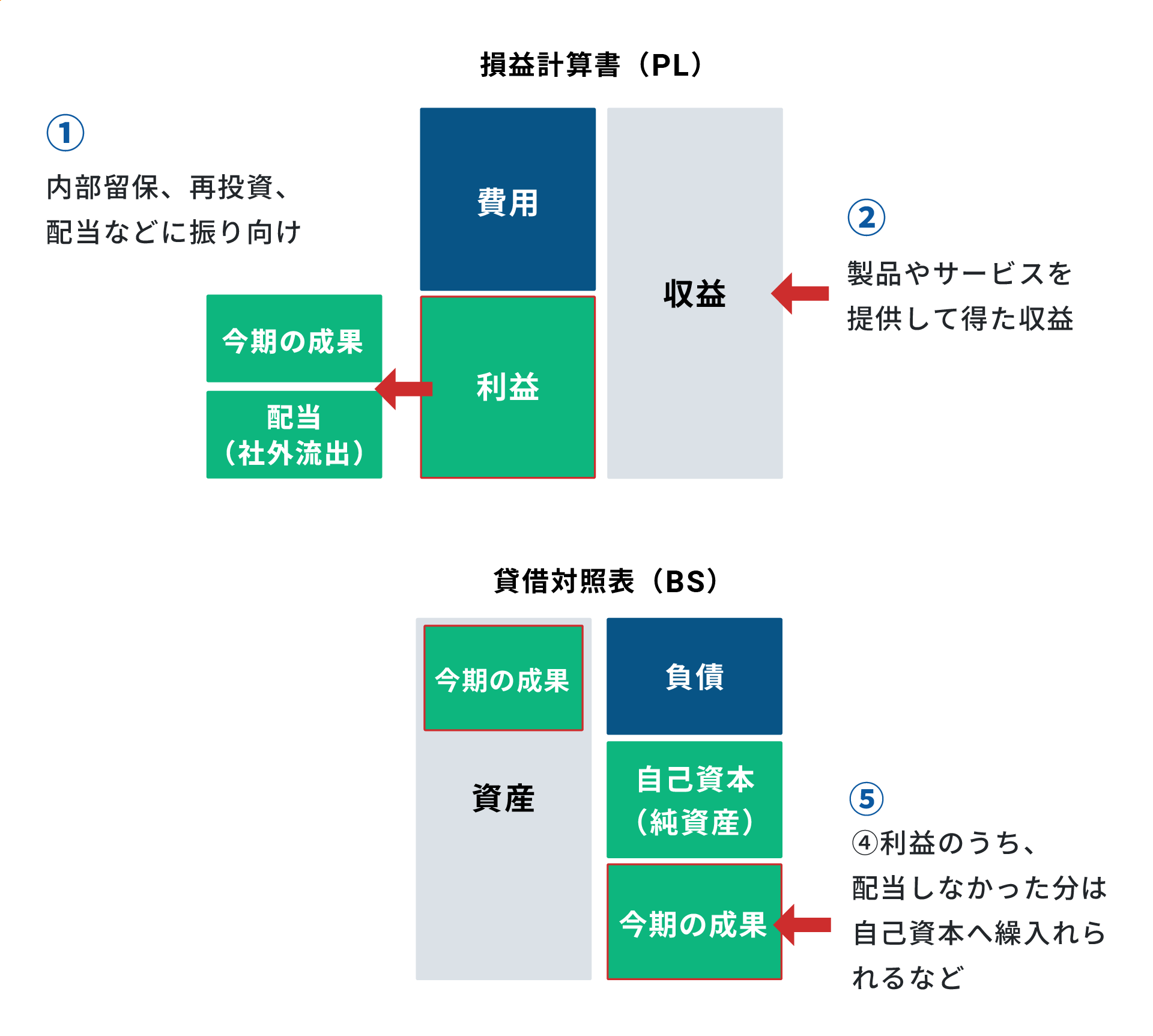

③ 資産を活用して、事業を行います。

事業活動の結果は、損益計算書(PL)に記録されます。図で示す時には、製品やサービスを提供し得た収益、費用は左側に反映します。左下に残る、収益と費用の差額が利益です。このようにPLは、通常1年間の事業活動の「フロー」を表します。利益は、CFの営業キャッシュ・フローにも計上します。

④ 利益はどう使われたか?

得られた利益は、配当として株主に還元されたり、内部留保として蓄積されたり、再投資に使われたりします。これがBSの右下の自己資本と株主資本等変動計算書に記録されます。

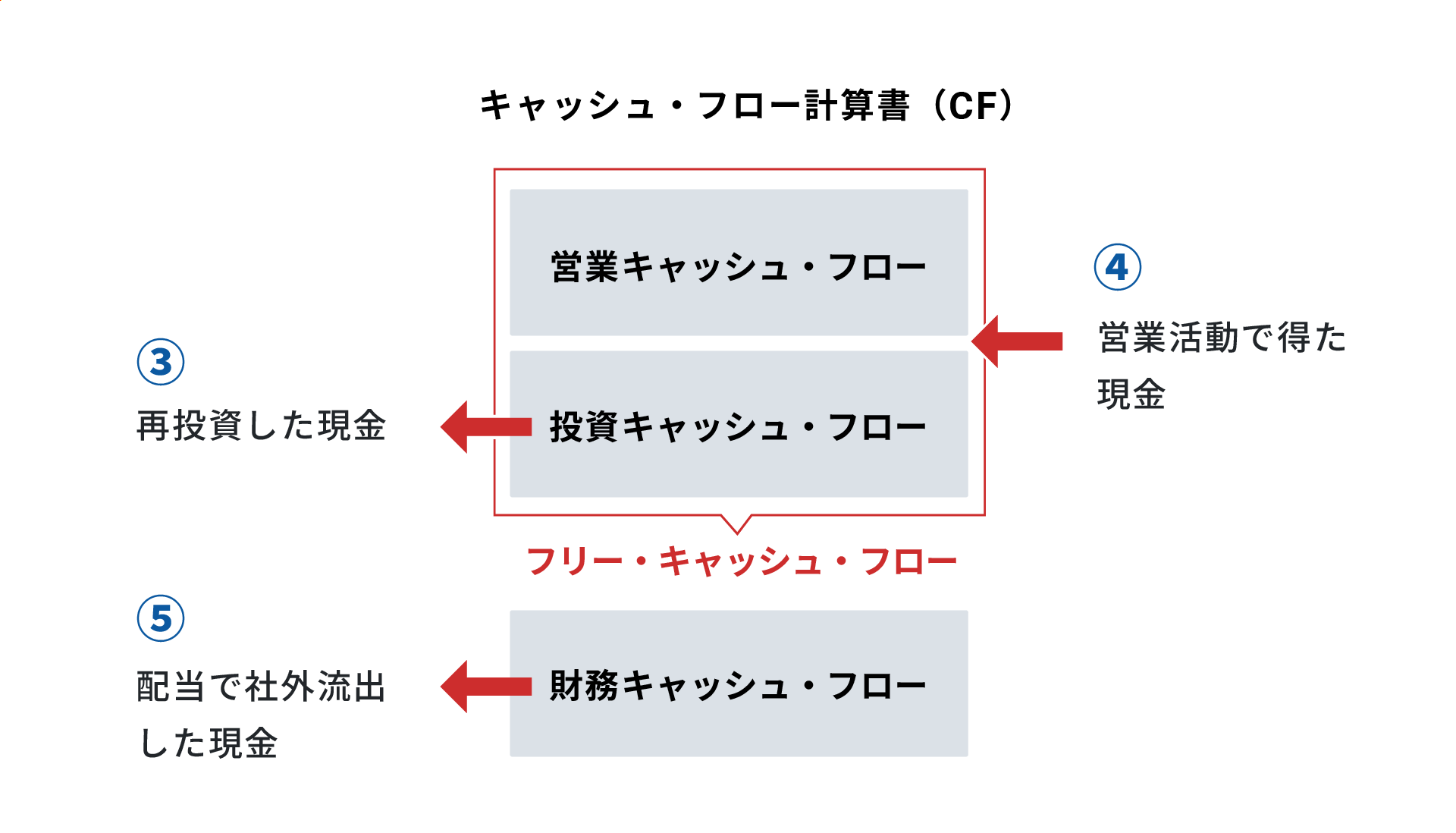

⑤ 現金の動きは?

最後に現金の動きをおさらいしましょう。営業活動・投資活動・財務活動を通じて、現金がどのように増減したかを示すのがキャッシュ・フロー計算書(CF)です。 CF側では、配当で社外へ払い出した現金は財務キャッシュ・フローへ、再投資は投資キャッシュ・フローへ、そして事業活動で得られた利益のうち、配当にも再投資にも回らなかった現金は営業キャッシュ・フローへ計上されます。

このように、財務4表は企業の活動を「資金の調達 → 活用 → 成果 → 分配・蓄積 → 現金の流れ」という一連の流れでつなげて理解することができます。企業が自由に使うことができる現金『フリー・キャッシュ・フロー』は、営業キャッシュ・フロー(本業で稼いだお金)と投資キャッシュ・フロー(設備投資などで使ったお金)の差額となります。

財務分析は「数字から仮説を立てる」ための起点

財務諸表は、PLやBSなどをそれぞれ単体で見るのではなく、相互のつながりを意識して読むことで、企業の実像がより立体的に見えてきます。その上で、数字の変化に注目し、その背景を定性データから読み解くことが重要です。

たとえば、営業利益率が低下している企業があれば、定性データ(事業・非財務)を見に行きます。業界レポートや新聞記事、競合他社が公表している定性データなど調査対象を徐々に広げていきましょう。定性データから事業構造や競合環境の変化から探ることで、さらに深い洞察が得られます。

第4章:

財務分析に役立つ主要指標 と読み解き方

財務諸表から導き出される指標は、単なる「数字」ではなく、企業の実力や戦略の方向性を読み解くためのヒントです。

本章は、企画担当者が押さえておきたい5つの主要指標を紹介し、それぞれの意味と使い方、そして高い・低い場合の解釈を整理します。

さらに、これらの指標を3年・5年・10年といった時系列で比較することで、短期・中期・長期の視点から企業の変化や成長性を立体的に把握することができます。時系列比較で確認して欲しいポイントもお伝えします。

4-1. 企画担当者が押さえるべき5つの主要指標

| 指標 | 分類 | 定義 | 活用ポイント |

|---|---|---|---|

| 営業利益率 | 収益性 | 売上高に対する営業利益の割合 | 事業の効率性や競合との比較に有効 |

| ROE(自己資本利益率) | 資本効率 | 自己資本に対する純利益の割合 | 株主資本の運用効率を評価 |

| 自己資本比率 | 安全性 | 総資本に占める自己資本の割合 | 財務の安定性や倒産リスクの判断に有効 |

| 営業キャッシュ・フロー | 資金力 | 本業による現金収支 | 持続可能性や資金創出力の評価に有効 |

| 売上成長率 | 成長性 | 前期比の売上高増加率 | 成長企業の見極めや市場拡大の評価に有効 |

4-2. 指標の高低による解釈と戦略への応用

| 指標 | 高い場合 | 低い場合 | 解釈のポイント |

|---|---|---|---|

| 営業利益率 | 本業の収益力が高い | コスト構造に課題がある | 業界平均と比較し、コスト戦略を検討 |

| ROE(自己資本利益率) | 資本効率が良い | 資本効率が悪い、収益構造に課題 | 財務レバレッジの影響も考慮 |

| 自己資本比率 | 財務の安定性が高い | 借入依存度が高く、財務リスクが高い | 安定性と成長性のバランスを評価 |

| 営業キャッシュ・フロー | 安定的に現金を生み出している | 利益は出ていても現金が不足している可能性 | 利益の質や資金繰りを確認 |

| 売上成長率 | 事業拡張や市場拡大が順調 | 成長停滞や競争力の低下の兆候 | 成長の持続性や戦略の実効性を検証 |

4-3.数字を"読む"から"活かす"へ 時系列で企業を深掘りする!短期・中期・長期の検証

企業の財務指標は、単年で見るだけではもったいない宝です。時系列での変化を追うことで、企業の戦略、成長性、リスク耐性をより深く理解することができます。 ここでは、短期・中期・長期の視点から、企業分析をどう進めるべきかを解説します。

短期(過去1〜3年):決算短信と照合して、直近の変化を捉える

| 活用資料 |

|

| 見るべきポイント |

|

| 目的 | 足元の業績や直近の戦略実行度を把握し、短期的なリスク要因を見極める |

中期(過去3〜5年):中期経営計画と照らして、戦略の実行度を検証

| 活用資料 |

|

| 見るべきポイント |

|

| 目的 | 企業が掲げた中期目標に対して、実際にどれだけ成果を出しているかを検証する |

長期(過去5〜10年):外部環境の変化と企業の適応力を評価

| 活用資料 |

|

| 見るべきポイント |

|

| 目的 | 企業が長期的に持続可能な競争力を維持できるかを評価する |

分析に厚みを持たせる方法 ― 数字だけじゃない!情報を掛け合わせて「企業の解像度」を上げる ―

財務指標だけでは見えない企業の本質を捉えるために、以下の情報を組み合わせましょう。

| 情報カテゴリ | 内容 | 活用例 |

|---|---|---|

| 事業情報 | 事業内容、競争優位性、経営陣の質 | 成長戦略の実効性やリスク要因の評価 |

| 非財務情報 | ESG、人的資本、ガバナンス | 中長期の価値創造力や社会的評価の把握 |

| 株式市場 | 情報 株価、PBR、EV/EBITDA倍率、アナリストレポート | 市場からの評価や投資家の期待を読み解く |

| 外部情報 | 業界統計、新聞記事、マクロ経済指標 | 外部環境との整合性や影響度の分析に有効 |

事業・非財務・資本市場・外部情報との組み合わせで解像度を高めるプロセスは手間がかかりますが、最も面白く、付加価値を生み出せる部分です。 仮説を立て、情報を組み合わせることで、企業の「今」と「これから」を読み解くことができます。信頼性の高い情報を多面的に分析すること企業の実像のリアリティが増し、企画の説得力が大きく高まります。

テックタッチで分析力を加速!

日経バリューサーチの活用法

日経バリューサーチでは、以下のような機能を通じて、企業分析を効率化・高度化できます。

- 時系列データの自動取得

1960年代からの長期間の財務指標をワンクリックで表示 - 指標比較機能

同業他社との財務指標を並べて比較可能 - グラフ・表の自動生成

企画書やプレゼン資料にすぐ使えるビジュアル出力 - 検索・抽出の柔軟性

業種別、規模別、地域別など多様な切り口で企業を抽出

これらの機能を活用することで、分析の精度が格段に上がり、時間も大幅に節約できます。

個別企業分析の次は「競合比較」へ

企業の実力を把握したら、次は競合との比較に進みましょう。 同業他社と並べて見ることで、ポジショニングや差別化のヒントが得られ、企画立案や戦略立案の精度が一段と高まります。

第5章:

競合分析と仮説構築で企画を完成させる

企業調査は、単なる情報収集ではなく、企画の精度と実行力を高めるための意思決定の土台です。これまでの章では、財務・事業・非財務の情報を軸に、企業の実像を立体的に把握する方法を紹介してきました。

本章では、企業調査の最終ステップとして、競合分析とポジショニングの進め方、そして仮説構築の技術について掘り下げます。

5-1. 競合分析とポジショニング:調査のゴールを描く

企業調査の締めくくりは、競合との比較を通じて、自社や調査対象企業のポジションを明確にすることです。

- 同業他社と財務指標を並べて比較する

- 事業領域や顧客層の違いを整理する

- 強み・弱み・機会・脅威(SWOT)を明確にする

このプロセスを経ることで、「どこに勝機があるか」「どこで差別化できるか」が見えてきます。企画の方向性が定まり、戦略の説得力が高まります。5フォースやSWOT分析などの有名なフレームワーク分析を用いるのはこのフェーズになります。

5-2. 情報が少ない企業の調査は「仮説構築」が鍵

第1章でも触れたように、スタートアップ、非上場企業、海外企業などは、公開情報が限られているため、調査が難しいと感じることが多いでしょう。

こうした企業に対しては、断片的な情報を積み重ねながら、仮説を構築する力が求められます。

企業調査は、すべての情報が揃ってから始めるものではありません。むしろ、限られた情報から企業の実像を描き出すプロセスこそが、企画の精度を高める鍵となります。

以下は、情報が少ない企業を調査する際に活用できる代表的な情報源です。

スタートアップ企業の情報源(例)

|

調査会社のデータベース 例:ケップルスタートアップ企業情報 |

資金調達履歴、投資家情報、事業概要などを網羅 |

| 雑誌・SNS・新聞記事 | トレンドや経営者の発信、採用動向などを把握 |

非上場企業の情報源(例)

| 官報(内閣府) | 決算公告、合併・解散情報などの法定開示情報 |

|

日経独自収集データ 例:日経会社プロフィル |

財務状況、業績推移、定性評価などを含む |

海外企業の情報源(例)

|

米国企業のIR情報(各社ホームページ) EDGAR(SEC) |

有価証券報告書、10-K(年次報告書) 10-Q(四半期報告書)などの法定開示資料 |

|

報道メディア 例:Financial Times、WSJ、Bloomberg |

業界動向、企業戦略、経営者インタビューなど |

先進国の上場企業は比較的情報が豊富で、英語での検索やデータベース活用により、調査の精度を高めることが可能です。

5-3. 仮説構築のコツ:具体から抽象へ、抽象から具体へ

情報が少ない企業を調査する際には、「仮説構築力」が企画の質を左右します。以下のような思考法が有効です。

- 他業界で起きたことが、同じ構造を持つ業界でも起きるのでは?

- 海外で起きている変化が、日本でも数年後に起きるのでは?

海外で成功した最先端ビジネスモデルを日本で展開する経営手法は、「タイムマシン経営」と呼ばれています。タイムマシン経営の名付け親とされているのは、ソフトバンクの孫正義氏。この考え方は、実は、非上場企業や海外企業の調査にも応用することができます。例えば、調べやすい国内上場企業の事例を抽象化し、エッセンスを抜き出して汎用化することで、情報が少ない企業に応用可能な仮説を立てることができます。

このような「具体から抽象へ」「抽象から具体へ」という思考の往復は、企画の構造を強化し、説得力を高めるための重要な技術です。

仮説は、情報が不足している状況でも、企画の方向性を示す羅針盤になります。情報が揃っていないからこそ、思考の柔軟性と構造化力が問われるのです。

5-4. テクノロジーの進化が企業調査を変える

近年では、AIやクラウドを利用した情報サービスが進化し、企業調査の効率と精度は飛躍的に向上しています。

- メディア記事や経済データと生成AIの組み合わせ

- 財務データの自動抽出と可視化

- SNSトレンドのリアルタイム分析

- 非財務情報の構造化と比較

こうしたテクノロジーを活用することで、調査にかかる時間を大幅に短縮しながら、より深い洞察を得ることが可能になります。

日本経済新聞社でも、メディア記事や経済データと生成AIのテクノロジーと組み合わせることで、情報収集からレポート作成までを瞬時に行うNIKKEI KAIというサービスを提供しています。

今後は企業調査で生成AIやAIエージェントを活用する場面も爆発的に増えていくと思います。テックタッチで企業調査を進めた場合にも、最終的な成果物に含まれる数字や指標が正しいか、仮説構築に用いられている事業情報や非財務情報が最新の正確なデータであるかなど出典を確認することをおすすめします。そのためにも、企画担当者が、企業調査の進め方や用いる情報の種類、情報源を押さえておく事は重要だと考えています。

最後に:

企業調査の質とスピードを両立するなら

企業調査は「通す企画」から「動かす企画」へ

企業調査は、企画の立案だけでなく、社内外の説得力を高め、実行力を支える重要なプロセスです。 信頼できる情報に基づいた企画は、関係者の納得を得やすく、実行フェーズでも成果につながりやすくなります。

企業調査はスモールステップで進めることが大切です。

現代では、企業の情報開示が進み、インターネットやスマートフォンを通じて誰でも簡単に企業情報へアクセスできるようになりました。まずは気軽に始めてみましょう。

散らばっている情報がたくさんありすぎて悩むこともありますが、最初からすべての情報を集める必要はありません。もちろん、発散フェーズではたくさんの情報に触れるのも大事ですが、ビジネスの企画立案は質の高い情報を丁寧に分析することが、信頼できる意思決定の近道です。

とはいえ、初めて企業調査に取り組む方にとっては、「財務分析は難しそう」「数字ばかりで企画にどう活かすのか分からない」と感じることもあるでしょう。

財務分析では、数個の指標からでも多くの示唆を得ることができます。

仮説を膨らませていく中で、「どんな情報があればよいか分からない」と迷ったときは、日経バリューサーチチームへぜひお問い合わせください。

調査力を最大化には、情報インフラの見直しも有効

企業調査に必要な情報は、財務・事業・非財務の3軸にまたがり、かつ信頼性と網羅性が求められます。

日経バリューサーチは、これらの情報を一元的に、かつ効率的に取得・分析できる、企画担当者のための強力な情報インフラです。

日経バリューサーチの主な特長:

- 財務分析に必要なデータが、分析済みの状態で閲覧・出力可能

- 最新から過去までの有価証券報告書、決算短信、決算説明資料を一括取得

- 帝国データバンクの非上場企業情報も収録

- 海外上場・未上場企業情報も収録

- WSJなど海外記事や専門調査機関が発行する海外業界レポートも多数収録

- ESG、人的資本などの非財務情報も日経独自のデータベースで提供

- 指標比較・時系列分析・グラフ生成など、テックタッチで操作可能

企画力で突き抜ける!

差別化を実現する最強の企業調査メソッドを日経バリューサーチで

複数の情報源を横断する手間を省き、調査の精度を高めながら、時間も大幅に節約できます。