市場分析で突き抜ける!

差別化を実現する最強の企業調査メソッドを日経バリューサーチで

複数の情報源を横断する手間を省き、調査の精度を高めながら、時間も大幅に節約できます。

第1章:市場分析の目的は「戦略判断の精度を高める情報基盤の構築」

市場分析の主たる目的は、事業判断に必要な「市場の構造と動向」を多面的に理解し、企業の打ち手の成功確率を高めることにあります。ここでいう「市場の構造」とは、市場参加者(消費者・競合・サプライヤーなど)の関係性や、産業のバリューチェーン、流通経路、競争環境などを含めた全体像を指します。

過去から現在の市場情報に加え、将来の市場動向を俯瞰的に捉えることにより、施策の妥当性を担保する重要な役割を果たします。

市場分析で扱う「市場情報」は、市場調査によるアンケート結果や購買意向といった個別データではなく、市場の構造・規模・成長性・競合の状況といった定量的・定性的に俯瞰した情報です。市場調査で得られる購買意向・態度・消費者行動といった断片的な情報とは大きく異なる性質を持ちます。

市場調査が扱うアンケートや購買意向といった一次情報は、消費者の声を直接反映するという意味で重要ですが、それだけでは断片的な情報にとどまりがちです。逆に市場分析は、財務データや業界レポート、記事などをもとに市場全体を俯瞰できる利点があるものの、机上の理論に偏るリスクもあります。

そのため、以下のように両者を補完的に活用することが望ましいといえます。

- 市場分析の前に市場調査を行い、仮説立案の材料とする

- 市場分析で得たインサイトを市場調査で検証する

このように市場分析の前後で組み合わせれば、実態を踏まえた信頼性の高い知見につながります。

実際の企業の意思決定においては、市場分析は以下の観点で活用されます。

-

現状の可視化と仮説検証(基礎分析)

市場調査で得られる断片的なデータと、企業情報・財務統計・記事などから可視化した市場構造に関する情報を統合します。その統合結果をもとに市場の実態を明確化し、事前に立てた仮説と照合して妥当性を検証します。

このプロセスにより、市場の実態を把握し、以降の戦略検討に必要な基礎データを整えることができます。

-

潜在的な市場機会の発見(課題明確化)

PESTや3Cなどのフレームワークを用い、外部環境や競合動向を整理することで、潜在的な市場機会と同時に将来的なリスクも浮き彫りにします。

単なる市場やリスクの可視化に留まらず、事業上の課題を明確にし、具体的な機会発見につなげます。

-

施策の精度向上(将来志向)

可視化された市場機会やリスクを基に、狙うべきターゲット市場を選定します。そのうえで、自社の新たな戦略に沿ったポジショニングを描き、競争優位性の確立を目指します。

-

リスクの低減と資源配分の最適化(実行判断)

過剰投資や市場のミスマッチを防ぐために、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源をどの領域に重点配分すべきかを明確化します。また、市場機会とリスクを比較することで、戦略の優先順位付けや撤退判断にも役立ちます。限られたリソースを最適に活かし、持続的な競争優位の確立を目指すことが可能になります。

特に、市場分析によって定量・定性データを整理し「市場の骨組み」を構築しておくことで、市場調査で集めた大量の断片的データ(アンケートや購買行動データなど)を市場の「全体構造」や「競争環境」と結び付けて解釈できるようになります。

言い換えれば、市場調査のデータを統合するための基盤を提供するのが市場分析のゴールであり、大量の断片的データを「全体構造」や「競争環境」へ統合・俯瞰する点こそが、市場分析の最も重要なポイントといえるでしょう。

第2章:市場分析で明らかにすべき4つの情報領域

市場分析の主目的が戦略的意思決定の精度向上である以上、いかなる業界・企業規模においても、確実に押さえるべき4つの基本的な情報領域が存在します。各領域を網羅的に分析することで、データに基づいた精度の高い経営判断が可能になります。

以下に、4つの情報領域の詳細を解説します。

2-1.市場規模と成長性の把握

対象市場の「現在の規模」と「将来の成長性」は、市場分析で明らかにすべき最も基礎となる情報です。両者は事業への参入価値や投資の妥当性を判断する段階で不可欠な基準であり、国内外の主要プレーヤーの戦略的意思決定も、多くはこの2つの指標を基準に行われています。

特に既存事業の新市場開拓や新規事業参入では、この評価とリスク許容度や事業収益性を検討し、M&Aなどの具体的な戦略を決定します。

市場の規模や成長性が限定的である場合、規模の拡大を狙うビジネスモデルには不向きです。一方で、現在の市場規模が小さくても将来の成長が確実視される領域であれば、早期参入によって競合優位を築けるケースもあります。

そのため、短期的な採算性と中長期的な成長ポテンシャルの両面から検証することが重要です。特に長期投資を前提とした事業では、この二軸が不可欠なスクリーニング基準となります。

例えば、日経バリューサーチに収録されているアスタミューゼ有望成長領域レポートは、新興市場や成長領域に関するデータや事例を幅広く取り上げており、データに基づいた戦略的参入判断を下す際の有力な参考材料となります。

経営判断において、成長が見込めない市場への経営資源の配分は控えるのが基本です。市場規模と成長性は、新規事業の事業性の検証や、既存事業の撤退や拡張を判断する重要な材料となります。また、成長性のある市場を前提としたポジショニング戦略* や価格設定にも大きな影響を与える。

* ポーター(Porter)が提唱した経営理論。ターゲット顧客に対し、自社製品について独自のポジションを築き、ユニークな差別化イメージを印象付けるための活動。

2-2.業界トレンドと市場動向の変化の見極め

市場分析では、まず「現時点での市場構造」を定量・定性の両面から把握する静的な分析が基礎となります。市場規模・競合構成・顧客層の特徴といった要素を整理することで、市場の輪郭を明らかにするプロセスです。

しかし、それだけでは十分ではありません。政策変更・技術革新・社会意識の変化といった外部環境が市場に与える影響を分析することで、構造そのものを動かす「動的な変化」を捉えることが可能になります。 こうした外部環境と市場の関係性を可視化することが、現代のビジネスには必須といえます。

また、業界トレンドや市場動向の変化を分析することは、単なる現状把握にとどまりません。「これから市場がどう変わるのか」「新しいリスクや機会はどこにあるのか」といった未来の視点から判断材料を得られるためです。

例えば、規制の強化・新技術の登場・顧客の嗜好の変化といった外部環境の変化は、既存の事業モデルや業界の勢力図を一気に塗り替える可能性を秘めています。

変化への対応力を高めるためには、市場分析により外部環境の変化を早期に察知し、リスクと機会を同時に可視化することが重要となります。

2-3.顧客の課題と潜在ニーズの発掘

市場は供給側と需要側の両方が存在することで成り立つため、市場分析においては顧客の構造や意識を深く理解することが必要です。顧客の未解決課題や潜在ニーズの発掘は、新規事業のアイデアや差別化の鍵となります。

市場分析の中では、顧客を属性ごとに細分化することで、セグメントごとのニーズや課題の傾向が見えてきます。具体例としては、以下のような切り口があります。

| セグメント |

特徴・傾向 |

| 男性30代・個人消費者 |

・情報収集をネットに依存する傾向が強い

・確証バイアスやフィルターバブルの影響を受けやすい |

| 法人(中小企業)・BtoB顧客 |

・コスト削減ニーズが強い

・導入効果を定量的に示すことが意思決定に直結する |

| 海外市場の若年層 |

・SNS経由の口コミやインフルエンサーの影響を受けやすい

・トレンド性の高い商品に敏感に反応する |

特に重要なのは、購買行動の背景にあるインサイト(深層心理)の把握です。表面的な要望だけでなく、「商品を求める理由」「期待する価値」を理解することで、訴求力の高い商品企画やマーケティング戦略が構築できます。

その際に役に立つのが、以下のようなデータです。

| 区分 |

種類 |

内容例 |

| 定量データ |

購買履歴データ |

どの商品を、いつ、いくらで、何回購入したか |

|

顧客属性データ |

年齢・性別・地域・会員情報 |

|

アクセスログ・行動ログ |

Web・アプリ・POSなどでの利用履歴 |

| 定性データ |

問い合わせ・クレーム内容 |

顧客の不満・改善要望の記録 |

|

SNS・口コミ・レビュー |

投稿内容や評価コメント |

|

アンケート・インタビュー |

自由回答やヒアリング記録 |

上記のデータを、以下のような整理軸で整理します。

| 整理軸 |

内容例 |

| 購買プロセス |

認知 → 検討 → 購入 → リピートなど顧客行動の段階 |

| 顧客属性 |

年齢・性別・職業・趣味・嗜好・ライフスタイルなど |

| 行動データ |

購入頻度・購入金額・利用チャネルなど |

また、購買タイミングによってもニーズは異なるため、これらを構造的に把握し、自社の強みと照らし合わせることが重要です。例えば、家電や住宅のようにライフイベントを契機に購買が集中するケース、食品や日用品のように日時によって購買が偏るケースがあります。

こうした顧客の体系的な理解とデータに裏付けられたニーズ分析は、マーケットインの視点での事業戦略を可能にし、競合との差別化や提供価値の明確化につながります。

2-4.競合企業の動向と戦略の分析

ポジショニングとは、自社が市場の中でどのような立ち位置を占め、顧客にどのような価値を提供するのかを明確にすることを指します。市場分析の重要な目的のひとつは、このポジショニングを支えるために、競合企業の位置づけや取り組みを把握することです。

競合を相対的に捉えることで、自社の強みや弱みが浮き彫りになり、差別化戦略や市場でのポジショニングの精度を高められます。競合のWebサイトや製品詳細を調べる行為は市場調査に近い取り組みですが、市場分析は複数企業を比較して業界全体の勢力図や戦略トレンドを把握するための「構造的な視点」が求められます。

競合分析の観点は、大きく以下2つの階層に分けて考えると整理しやすくなります。

-

Tier1(製品・サービスレベル)

競合企業の製品ラインアップ、価格戦略、販売チャネルなどを比較し、同じ市場で販売されている製品ごとの勢力図を把握する。

-

Tier2(企業・経営レベル)

IR・財務情報、M&A、業務提携などを比較し、企業戦略の方向性や業界全体でのシナリオを把握する。

競合を分析する際には、市場シェアや収益性を測るための定量指標を活用します。例えば、以下のような方法が考えられます。

-

売上高や成長率を比較し、多い順に並べることで市場シェアの分布を把握する

-

売上高と成長率を縦軸・横軸にとってプロットし、競合ポジションを可視化する

-

収益性の比較には、短期的な収益性を捉えやすい「売上高営業利益率」を使用

また、競合を分析する際に重要となるのが、顧客がその企業や製品を選ぶ理由となる独自の価値を意味する「バリュープロポジション」です。業界全体の勢力図やバリュープロポジションの分布変化を捉えることで、自社がどの領域で差別化できるのかを明確にできます。

企業によっては複数の事業セグメントを持つため、全社売上高だけで比較すると実態が見えにくい場合があります。日経バリューサーチでは、こうした企業をセグメント別に切り分けて比較できるため、より細かい粒度で市場規模や市場成長性を推計することが可能です。

市場分析では競合企業の位置づけや戦略全体の俯瞰が不可欠であり、そのための横断的なデータ比較・業界勢力図の確認には、日経バリューサーチのような総合データベースが有用性を発揮します。

タイパ・コスパ重視の市場調査担当者に最適

複数の情報源を横断する手間を省き、信頼性の高い情報が1つのサイトに集約されているため、調査の精度が上がり、時間も大幅に節約できます。

このように、日経バリューサーチは調査の「質」と「スピード」を両立させるための強力なツールです。

第3章:市場分析における「市場規模」の正しい把握方法

市場分析の根幹となるのが、「対象市場にどれだけのボリュームがあるのか」を定量的に把握する市場規模の把握です。戦略立案や事業の収益性判断の前提となるため、その算出方法を正しく理解する必要があります。

以下に、目的や市場の成熟度に応じた2つの代表的な調査アプローチについて詳しく解説します。

3-1.【一般的な事業向け】信頼性の高い公開レポートから市場規模を把握

既に市場の定義や構造が整理されている既存産業では、信頼できる外部データを引用するのが一般的かつ効率的な市場規模の把握方法です。時間をかけず広範な情報を集められるため、市場の全体像を素早く捉えたい場合に有効です。

例えば、以下のような情報源が活用できます。

| 情報源 |

提供情報例 |

特徴 |

日経バリューサーチ/

業界調査レポート |

|

日経記者グループが調査・執筆した独自レポート。多角的な視点から市場を俯瞰できます。 |

| 官公庁や業界団体が公表する市場統計(経済産業省・総務省など) |

|

公的機関が提供するデータのため、非常に高い信頼性と網羅性があります。官公庁統計は、客観的な数値そのものであるため、自分事にするには分析作業が必要です。 |

| 民間調査機関のレポート(富士経済・矢野経済研究所など) |

|

自社の基準で市場規模や成長予測を行った結果をレポートにて提供しています。詳細なセグメント分析や将来予測が含まれることが多く、専門性の高い情報が得られます。 |

特に日経グループの業界動向データは、記者視点の独自分析や専門家の定性コメントが含まれており、単なる統計数値にとどまらず、業界構造や競争環境の解釈までを含んでおり、有用性の高い情報源として活用されています。

既に市場の定義が整理されている場合、これらのレポートを根拠に、市場規模や成長率の概数値を引用できるのが大きなメリットです。

3-2.【ニッチな事業向け】自社で独自に市場規模を算出

新市場やニッチな領域のように、既存のレポートが存在しない、あるいは情報が不足している場合は、自社で独自に市場規模を推計する必要があります。代表的な方法として、市場の全体像から細分化していく「トップダウンアプローチ」と、個別の企業や顧客から積み上げていく「ボトムアップアプローチ」が活用されます。

-

トップダウンアプローチ

経済産業省や総務省の産業統計や鉱工業指数など、信頼できるマクロデータを起点とします。これらを組み合わせて業界全体の売上・出荷量・需要規模を把握し、業種・品目・販売チャネル・対象期間・地理的範囲などの具体的な根拠に基づいた割合を掛け合わせて、自社の対象市場へと落とし込んでいきます。

-

ボトムアップアプローチ

対象となる企業の決算資料・IR情報・取引実績・製品販売単価・平均取引量などを1社ごとにリストアップすることから始めます。日経バリューサーチなどを活用し、想定する事業の母集団を作成することも可能です。そこから、実際の導入率や販売チャネルごとの獲得率などを掛け合わせることで、より現実的な市場規模を算出できます。

双方の手法で算出した結果をクロス検証し、もし大きな乖離があれば、その要因を特定することが重要です。データやプロセスを徹底的に見直し、理由づけを必ず実施しましょう。

両手法から得られた結果の中央値やゾーン推計* を導き出すことで、事業計画や投資判断に活用できる、精度の高い数値が導き出されます。

* 統計や予測を行う際に、調査対象の地域を「ゾーン」というまとまりごとに区分し、各ゾーンごとのデータを集計・分析する手法

テックタッチで分析力を加速!日経バリューサーチの活用法

日経バリューサーチでは、以下のような機能を通じて、企業分析を効率化・高度化できます:

-

時系列データの自動取得

1960年代からの長期間の財務指標をワンクリックで表示

-

指標比較機能

同業他社との財務指標を並べて比較可能

-

グラフ・表の自動生成

企画書やプレゼン資料にすぐ使えるビジュアル出力

-

検索・抽出の柔軟性

業種別、規模別、地域別など多様な切り口で企業を抽出

これらの機能を活用することで、分析の精度が格段に上がり、時間も大幅に節約できます。

第4章:市場分析がマーケティング成功に不可欠である理由

現代の変化が激しい市場環境において、消費者ニーズが刻々と変化する中で、勘や経験に頼ったマーケティング戦略では持続的な成果を期待することは困難です。成功するマーケティングの背景には、必ず市場の構造や変化を捉える「市場分析」が存在しています。

ここでは、市場分析がマーケティング成功に果たす3つの重要な役割について解説します。

4-1.精度の高いマーケティング戦略の立案を支援

市場分析は、ターゲット市場の全体像を深く理解し、自社の製品やサービスが市場内で最適な位置を占めるために不可欠なプロセスです。市場の規模・成長性・競合構成・顧客セグメントの特徴などを定量・定性両面から把握することで、製品戦略や価格設定、販路選定などの意思決定に客観的な根拠を与えられます。

特に、信頼性の高い情報源に基づいた市場分析は、精度の高い戦略立案を強力に後押しします。例えば、「日経MJ」「日経クロストレンド」「日経バリューサーチ」といったメディアは、消費財から企業戦略に至るまで、客観的かつ多角的な視点から市場動向を分析しています。

これらの情報源を多角的に活用することで、業界横断的な市場把握が可能となり、競争優位性を確立するための精度の高いマーケティング戦略を策定できます。

4-2.マーケティング施策の効果と効率の最大化

マーケティングの実行段階においても市場分析は重要な役割を果たします。施策の設計と運用に市場データを活用することで、過剰投資やターゲットの齟齬といった非効率を排除できるためです。また、市場の動向を読み取れば、施策の精度を格段に向上させることが可能となります。

例えば、広告出稿やプロモーションの設計では、対象市場のメディア接触状況や競合の施策動向を把握することで、訴求ポイントやタイミングの最適化を図ることが可能です。有効活用できる情報の収集を効率化するためには、事前に市場分析を行い、自社が属する市場を構造化しておくことが重要となります。

メディア接触状況別の広告効果や生活者意識の変化データは、日経広告研究所報などにも掲載されており、自社調査と併用することで実務に役立てることができます。

4-3.不確実性を抑え経営判断の精度向上

市場分析は、マーケティング部門にとどまらず、全社的な意思決定の基盤としても活用されています。単一事業を中心に活動する企業では、市場調査の結果がそのまま事業計画や中期経営計画の前提となり、最終的には企業価値の源泉となるケースも少なくありません。

実際には、中期経営計画の策定や、事業部ごとの戦略立案といった経営の上流段階において、市場分析が利用されるケースが増えています。市場成長性や競合の状況を定量的に把握し、自社のポジショニングを客観視しながら戦略を練ることで、持続的な成長に向けたシナリオを描きやすくなります。

さらに近年では、データ活用はESG投資* ・リスクマネジメントといった経営全般の分野にも拡大しています。例えば、温室効果ガス排出量・サプライチェーンの脆弱性といった非財務データを活用することで、長期的なリスク管理や投資判断に役立てることが可能です。財務データと組み合わせれば、経営の持続可能性を多角的に評価することもできます。

近年では、不確実性の高いビジネス環境において、市場環境を把握したうえで経営戦略を練る事例は増加傾向にあります。このような状況下において、市場分析は企業の持続的な成長を支える基盤となるでしょう。

* Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)を考慮した投資・経営・事業活動

市場分析で突き抜ける!

差別化を実現する最強の企業調査メソッドを日経バリューサーチで

複数の情報源を横断する手間を省き、調査の精度を高めながら、時間も大幅に節約できます。

第5章:実務で活用できる市場分析のフレームワーク5選

市場分析では、複雑な外部環境や社内要因を整理する必要があるため、フレームワークの活用が有用性を発揮します。適切なフレームワークを選択することで、市場分析の精度と効率性を大幅に向上させることが可能です。

ここでは、市場分析の実務において高い効果を発揮する5つのフレームワークを取り上げ、それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく解説します。

5-1.3C分析|市場・顧客・競合の全体像を体系的に把握

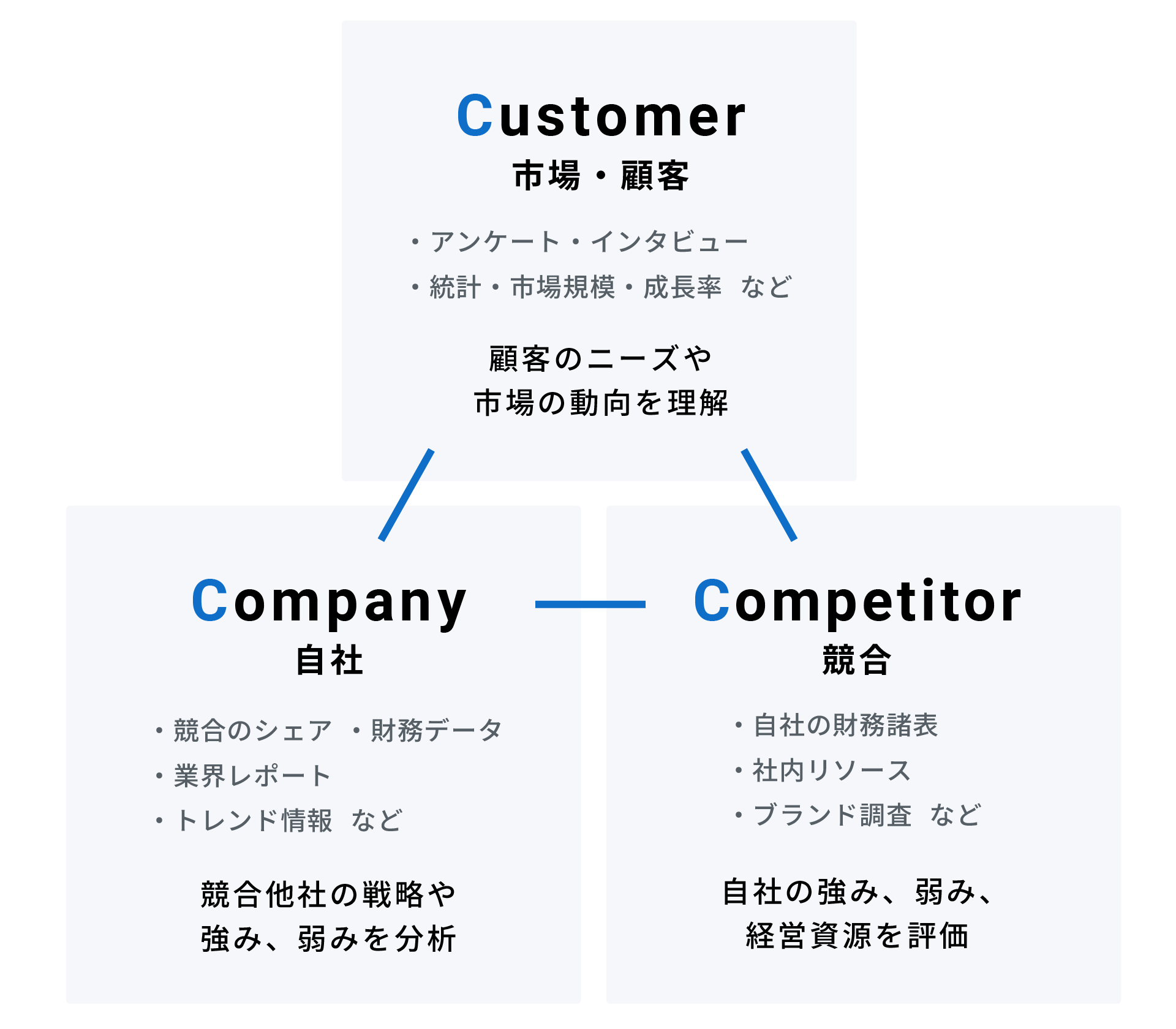

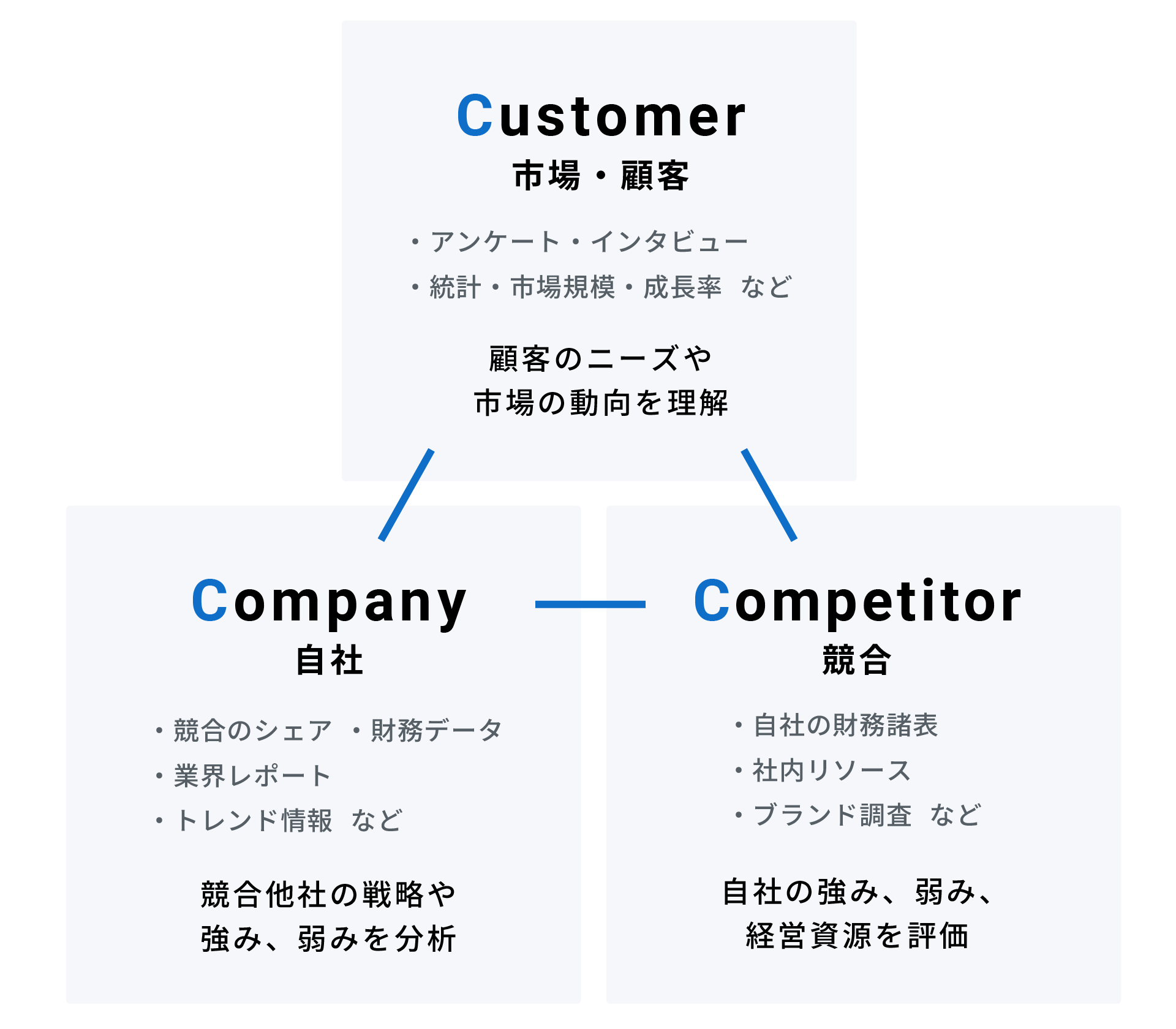

3C分析は、市場分析で最も広く活用される基本フレームワークの一つです。Customer(顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)の3つの視点を整理することで、戦略立案の出発点を明確化できます。

-

フレームワーク誕生の経緯

1980年代に経営コンサルタント大前研一氏によって提唱され、市場環境を構造的に整理する手法として体系化されました。

-

分析の主な狙い

外部要因(顧客・競合)と内部要因(自社)の両面を把握し、戦略立案に必要な前提条件を整理することを主目的としています。前提条件を明確にすることで、戦略判断の土台を固めることができます。

-

得られる示唆と方向性

顧客ニーズ・競合状況・自社の強みを照合することで、参入市場の選定や差別化の軸を明確化できます。結果として、意思決定に直結する実践的な知見が得られます。

-

活用のステップ

-

**Step1:Customer(顧客):アンケート・インタビューなどの定性データ、統計・市場規模・成長率といった定量データを組み合わせて、顧客のニーズや市場の動向を理解します。

-

**Step2:Competitor(競合):競合のシェア・財務データ・業界レポート・トレンド情報といったデータを用いて、競合他社の戦略や強み、弱みを分析します。

-

**Step3:Company(自社):自社の財務諸表・社内リソース・ブランド調査のデータを用いて、自社の強み、弱み、経営資源を評価します。

5-1-1.3C分析のメリット

-

シンプルで理解しやすい

構成が明確なため、マーケティングや経営企画の初心者でも取り組みやすく、全社的な共通理解の形成にも適しています。

-

抜けや漏れが少ない

顧客・競合・自社の三方向から分析することで、重要な視点の抜けや偏りを防ぐことができます。

-

優先事項を明確にするのに役立つ

市場や競合の変化を踏まえたうえで、自社の優位性や課題を整理することで、優先的に取り組むべき施策を明確化できます。

5-1-2.3C分析のデメリット

-

競合情報を十分に収集できない場合がある

競合企業の詳細な戦略や財務情報は非公開であることも多く、十分に収集できない場合は分析精度が低下します。

-

分析に時間とリソースを要するケースがある

精度の高い市場分析を行うには、信頼できるデータの収集と整理が必要となるため、多大な時間と人的コストがかかります。

-

主観が入る可能性がある

社内の認識だけで判断するとバイアスが入りやすく、客観性を担保するには外部データの裏付けも考慮する必要があります。

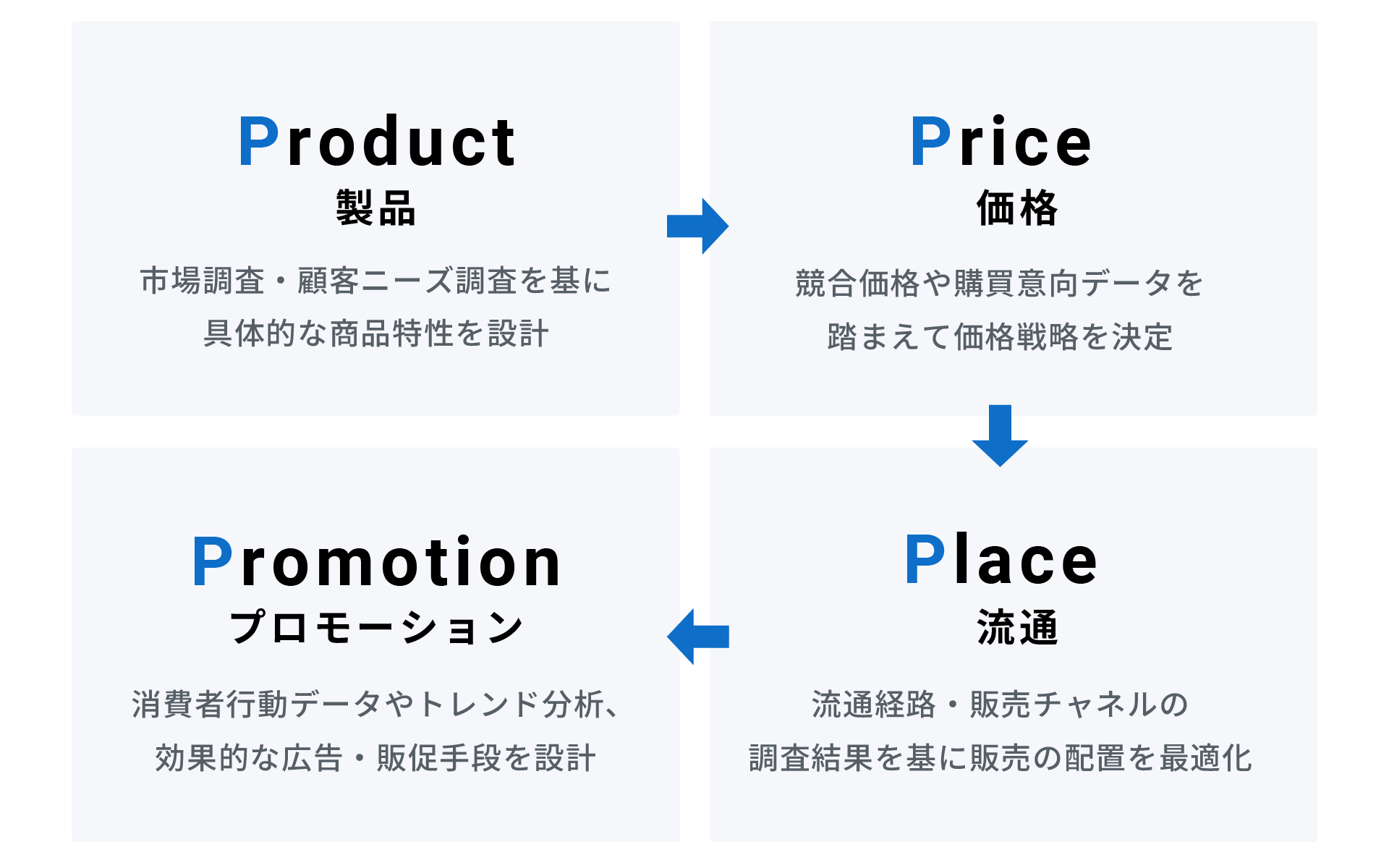

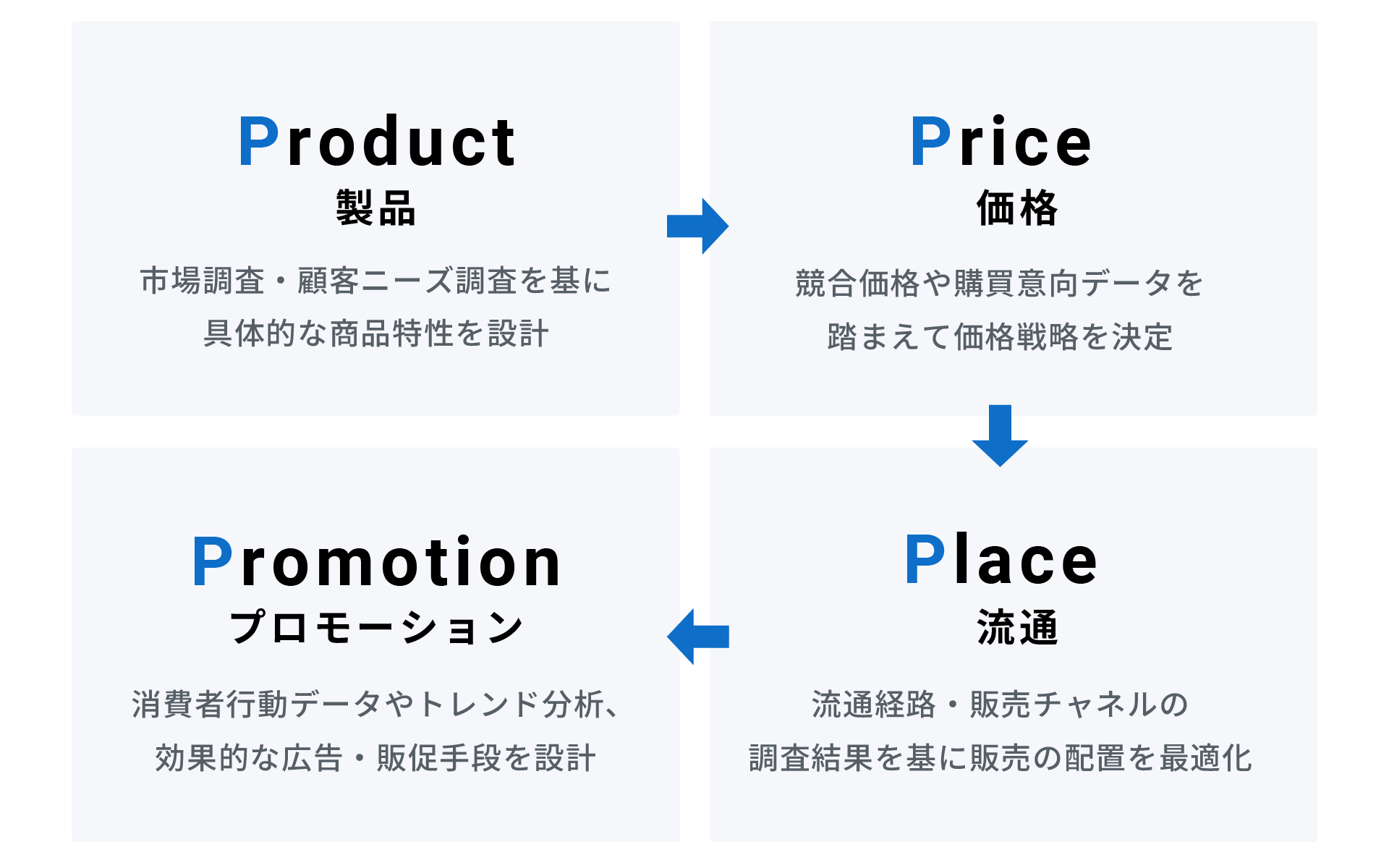

5-2.4P分析|製品・価格・流通・販促から市場アプローチを構想

4P分析は、企業が自社製品・サービスを「市場にどう届けるか」を整理する基本的な枠組みです。Product(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(プロモーション)

の4要素を体系化し、具体的なマーケティング施策に落とし込むことを目的としています。

-

フレームワーク誕生の経緯

1960年代、アメリカのマーケティング学者エドモンド・マッカーシーが提唱したフレームワークです。企業活動を「4つのP」に整理することで、市場戦略を検討する際の標準的な手法として広まりました。

-

分析の主な狙い

市場分析で得た情報を前提に、自社のマーケティング施策を具体化する段階で用いられます。市場理解を「実行可能なアクション」に転換することが狙いです。

-

得られる示唆と方向性

4要素は相互に影響し合うため、整合性を持たせながら調整することで、実行性の高いマーケティング計画が策定できます。

- 製品の強みを活かす戦略(Product)

- 適正な価格設定(Price)

- 効果的な販売チャネル(Place)

- 顧客に届くプロモーション手法(Promotion)

-

活用のステップ

-

Step1:Product(製品)

市場調査・顧客ニーズ調査を基に具体的な商品特性を設計します。

-

Step2:Price(価格)

競合価格や購買意向データを踏まえて価格戦略を決定します。

-

Step3:Place(流通)

流通経路・販売チャネルの調査結果を基に販売の配置を最適化します。

-

Step4:Promotion(プロモーション)

消費者行動データやトレンド分析を用い、効果的な広告・販促手段を設計します。

5-2-1.4P分析のメリット

-

マーケティング戦略を明確に構築できる

4つの視点から施策を整理することで、自社の提供価値と市場ニーズの構造を多角的に整理できます。

-

マーケティング施策の実行が効率的に進む

マーケティング活動の各要素を事前に整理しておくことで、実行段階の齟齬や重複を避け、スムーズに施策を推進可能です。

-

戦略の途中修正や改善を柔軟に行いやすい

各要素の見直しが容易であるため、市場環境に対して迅速かつ柔軟な対応を行うことができます。

5-2-2.4P分析のデメリット

-

企業視点に偏りやすい

製品中心で考えがちな分析手法であるため、顧客起点の市場志向マーケティングとの乖離が生じやすい点に注意が必要です。

-

総合的な視点が不足しやすい

市場の構造や競合環境など、4Pでは扱いづらい要素については、事前の市場分析(3C分析)などで補完する必要があります。

-

時間と労力を要する

各要素の精度を高めるには、十分な調査・社内連携が求められるため、リソースが多くかかります。

5-3.PEST分析|外部環境を多角的に把握

PEST分析は、事業環境を外部から捉える代表的な手法です。Politics(政治)・Economy(経済)・Society(社会)・Technology(技術)の4つの観点から、企業活動に影響を与えるマクロ要因を体系的に整理します。

-

フレームワーク誕生の経緯

1960年代にフランシス・アギラールが提唱したETPS分析に起源を持ち、その後フィリップ・コトラーらによりPEST分析として普及したフレームワークです。企業の外部環境を「大きな社会的要因」に分解して把握する手法として普及しました。

-

分析の主な狙い

個別市場の競争環境に入る前段階で、外部環境の制約条件や成長可能性を見極めることを目的とします。新規事業・海外進出の可否・中期経営計画の前提条件を設定する際に活用されます。

-

得られる示唆と方向性

-

Politics(政治)

政治の動きや法律が変わることで、企業活動にどのような影響があるかを見ます。

-

Economy(経済)

経済全体の状況や市場の動向が、企業や業界にどう影響するかを分析します。

-

Society(社会)

社会全体の変化やトレンドがもたらす影響を把握します。

-

Technology(技術)

新しい技術や技術トレンドが、業界やビジネスにどのような影響を与えるかを考えます。

4要素は相互に影響し合うため、整合性を持たせながら調整することで、実行性の高いマーケティング計画が策定できます。

各要素を包括的に捉えることで、事業の持続性や成長余地を左右する要因を明確化できます。

-

活用のステップ

-

Step1:調査対象市場を定義

新規事業・投資対象国などを定義します。

-

Step2:4視点ごとに情報収集

政府白書・統計データ・業界レポート・シンクタンク調査などを活用してそれぞれ情報を集めます。

-

Step3:インパクトの大きさ・時間軸を評価

短期・中期・長期での影響度を判定します。

-

Step4:戦略への反映

機会を活かす方法、リスク回避の対策を明確化します。

5-3-1.PEST分析のメリット

-

俯瞰的な視点で把握できる

業界や企業に直接関係しない外的要因も含め、マクロな変化を捉えることが可能となります。

-

競争優位性の向上に役立つ

技術革新や制度改正などに先んじて対応すれば、他社との差別化につながる要素を抽出できる可能性があります。

-

長期的な視点を持って分析できる

社会変化や政策動向を取り入れた長期視点の分析により、持続可能な戦略構築に役立てることができます。

5-3-2.PEST分析のデメリット

-

時間と労力を要する

4領域すべてに関する網羅的な情報収集と解釈には、一定の工数を確保する必要があります。

-

内部的要因を直接評価することはできない

あくまで外部環境に特化した分析手法であり、自社の強みや競合状況は3C分析などの別のフレームワークで補う必要があります。

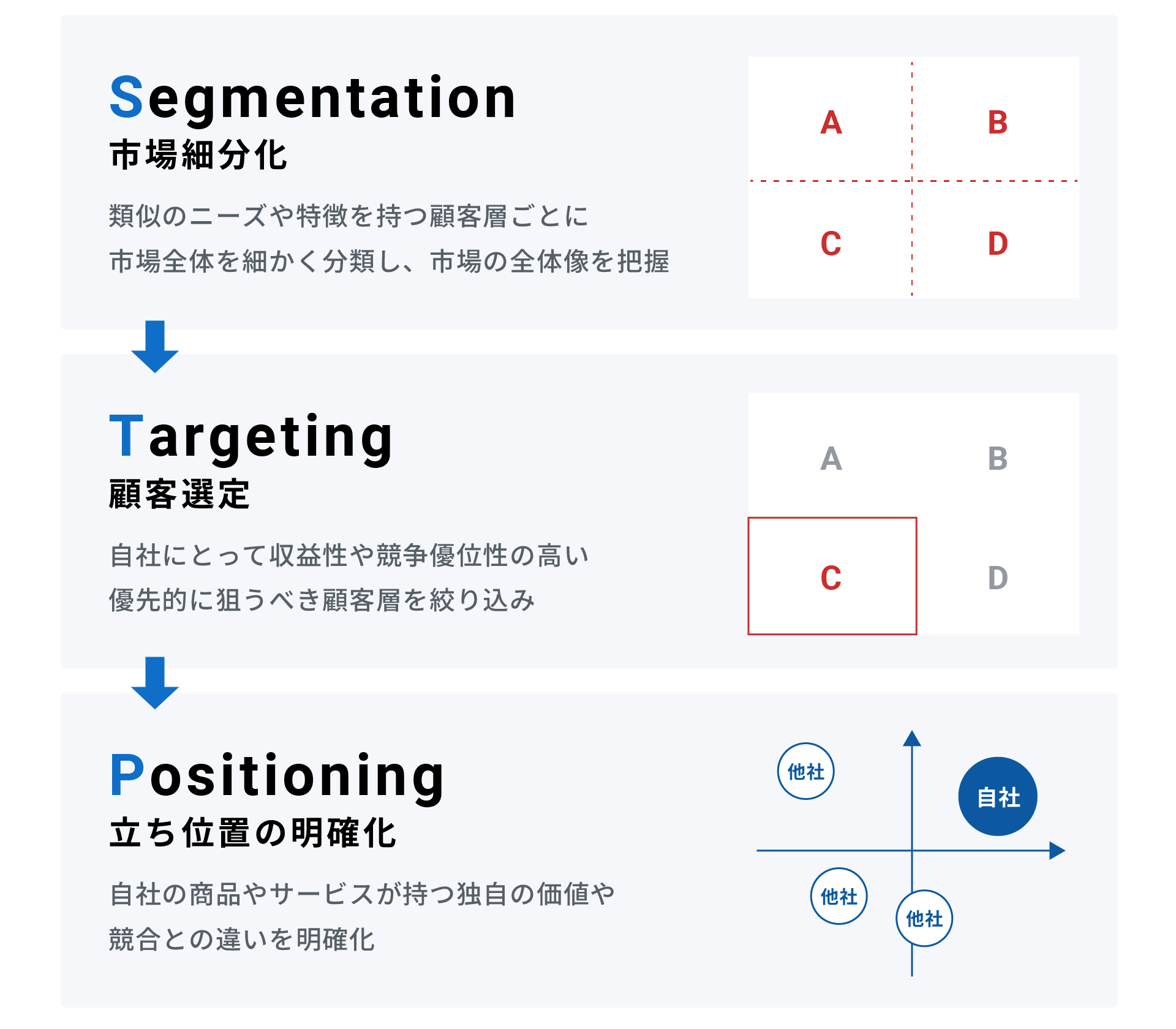

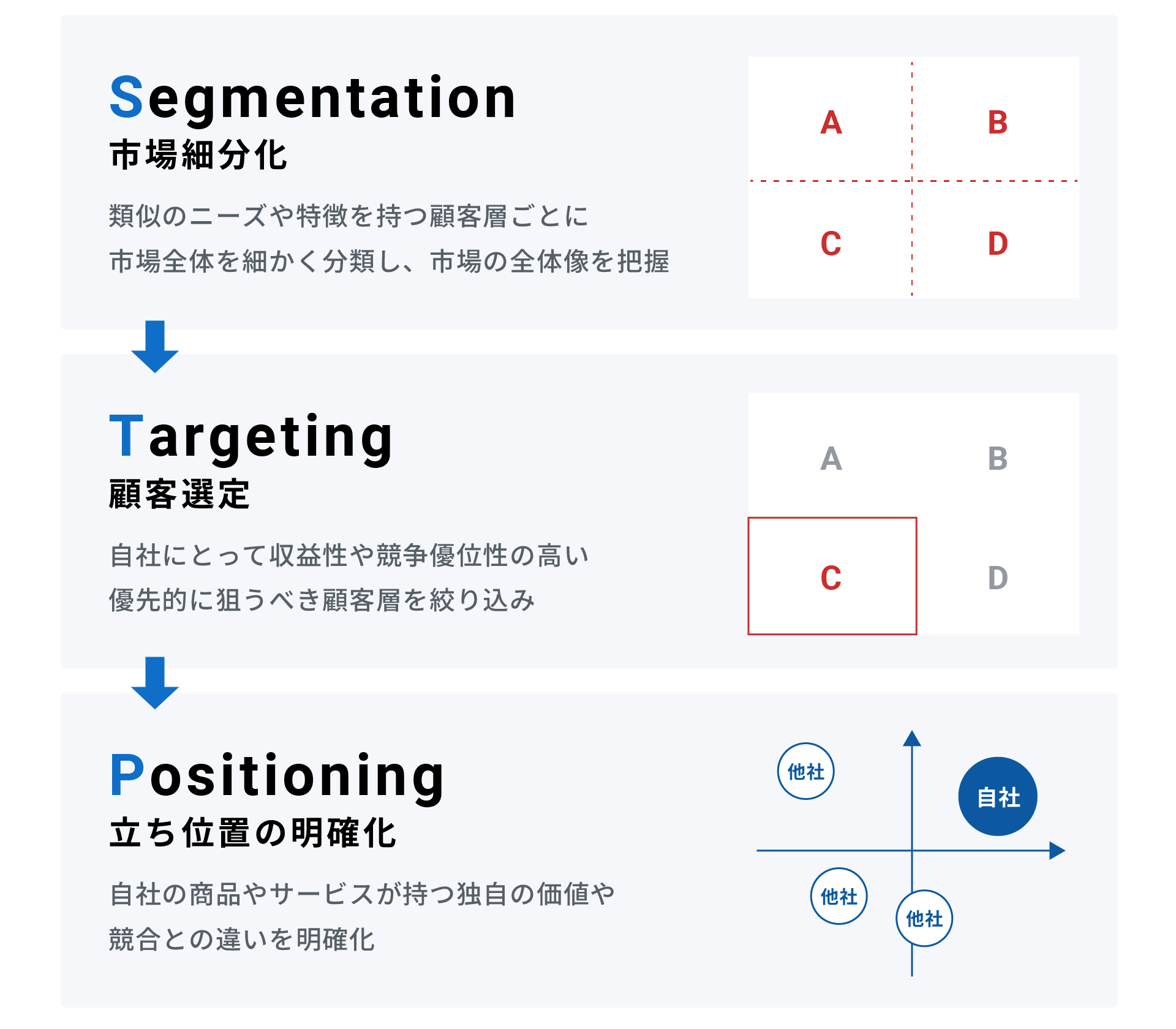

5-4.STP分析|販売戦略を精緻に設計

STP分析は、自社製品やサービスの販売戦略を明確化するための代表的な手法です。

セグメンテーション(Segmentation)・ターゲティング(Targeting)・ポジショニング(Positioning) の3段階を経て、最適な顧客層を選び、競合との差別化を図ります。

-

フレームワーク誕生の経緯

1960年代に市場細分化の概念が提唱され、その後フィリップ・コトラーがSTPとして体系化し、世界的に普及したフレームワークです。「マス市場から顧客ごとに最適化された市場戦略へ」という流れを具体的に示しているのが特徴です。

-

分析の主な狙い

STP分析は、「どの顧客層を狙い」「どのような価値を提供するか」を明確化することを目的とします。特に新製品開発・ブランド戦略・広告戦略の立案など、具体的な市場投入前の戦略策定に用いられます。

-

得られる示唆と方向性

-

Segmentation(市場細分化)

年齢・性別・地域・価値観など類似のニーズや特徴を持つ顧客層ごとに市場全体を細かく分類し、市場の全体像を把握します。

-

Targeting(顧客選定)

分類した複数のセグメントから、自社にとって収益性や競争優位性の高い優先的に狙うべき顧客層を絞り込みます。

-

Positioning(立ち位置の明確化)

選定した顧客層に対し、自社の商品やサービスが持つ独自の価値や競合との違いを明確化し、自社の立ち位置を定めます。

-

活用のステップ

-

Step1:市場を細分化

統計データ・消費者調査・購買行動データを基にセグメントを設定します。

-

Step2:ターゲットを選定

収益性・成長性・競争状況を比較し、優先すべき顧客層を決定します。

-

Step3:ポジションを確立

顧客の購買理由と競合の提供価値を分析し、自社ならではの訴求ポイントを設計します。

5-4-1.STP分析のメリット

-

顧客のニーズが整理できる

多様な市場を細分化することで、ニーズの違いが可視化され、施策立案がスムーズになります。

-

自社の強みや立ち位置を明確化できる

自社の提供価値が誰にとって有効なのかを明確にすることで、競合との差別化が可能となります。

-

成功の可能性が高い市場を特定しやすい

競合を避け差別化された市場ポジションを築くことで、限られたリソースでも効果的な市場開拓が期待できます。

5-4-2.STP分析のデメリット

-

詳細なペルソナを設定できない

STP分析ではセグメント全体を対象にするため、個別の顧客像(ペルソナ)の精緻な設計は難しい場面もあります。

-

エビデンスを得るのが難しい

選定したセグメントやポジショニングが本当に効果的かどうかを実証するには、追加の市場調査や検証が必要となる場合があります。

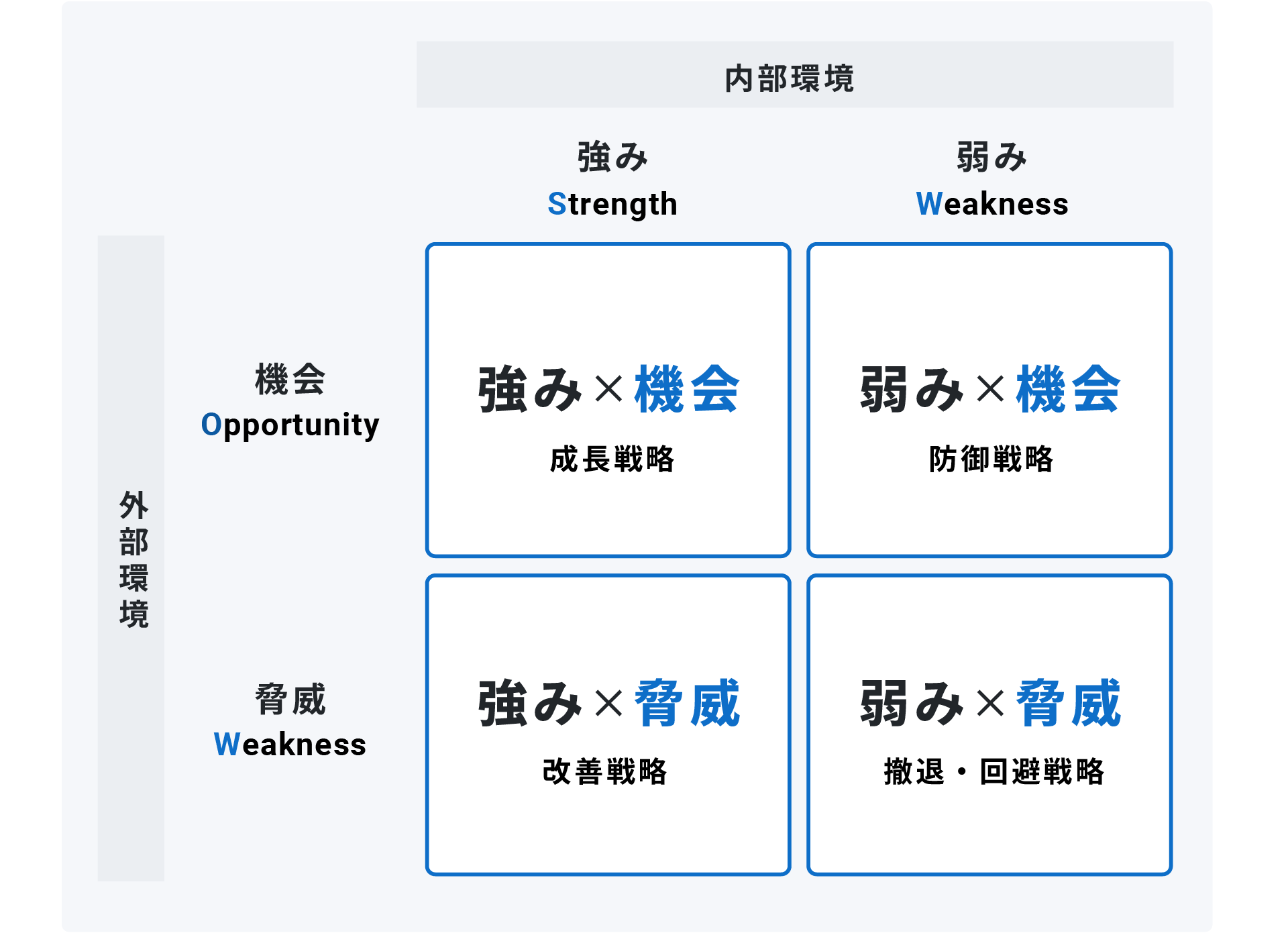

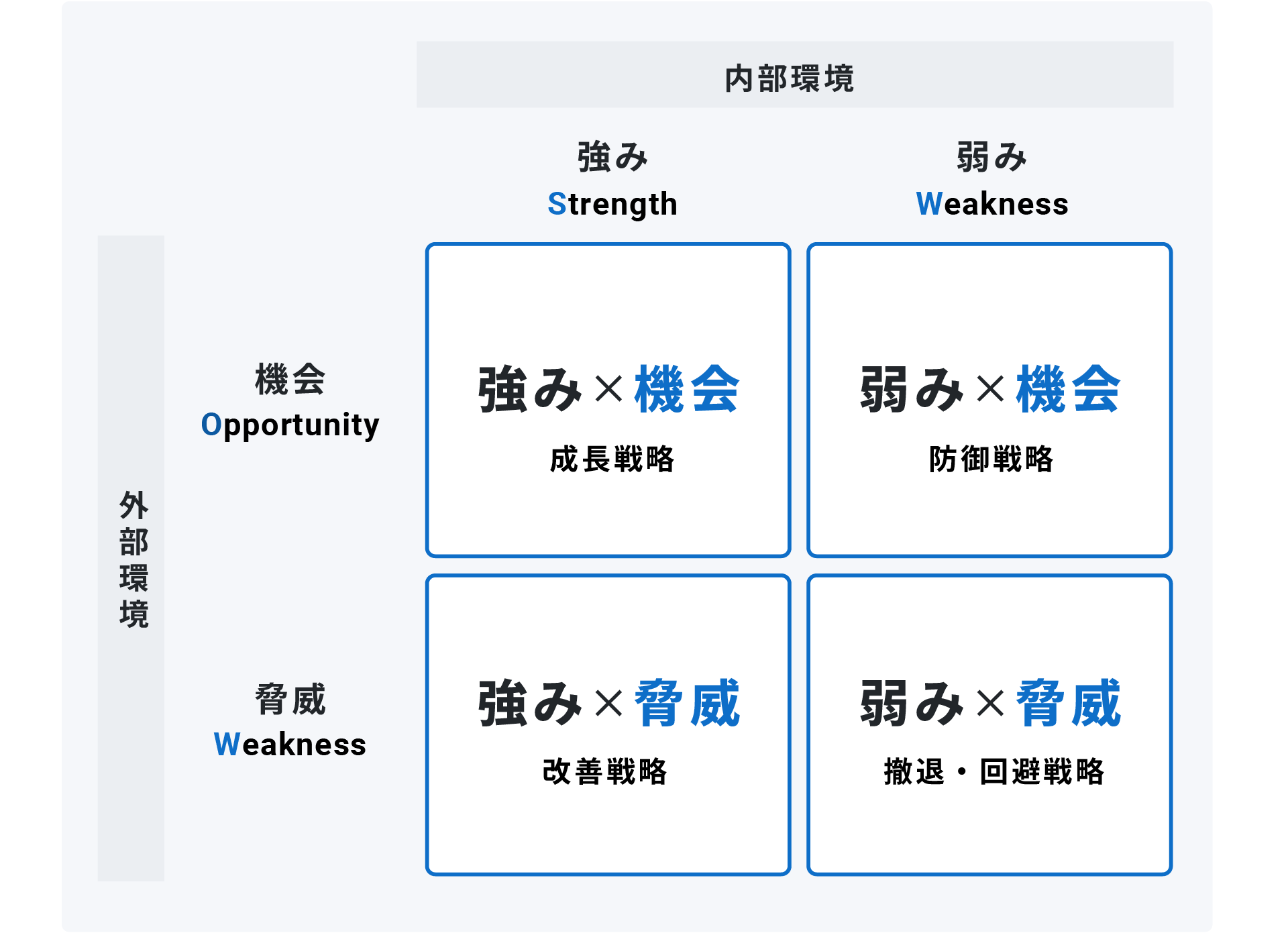

5-5.SWOT分析|組織内外の環境評価と課題抽出

SWOT分析は、企業戦略立案において最も基本的かつ汎用性の高い手法の一つです。

Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)の4要素に分けて、自社の内部環境と外部環境を体系的に整理します。

-

フレームワーク誕生の経緯

1960年代スタンフォード大学の経営学者アルバート・ハンフリーらが開発したSOFT分析を起源に持ち、のちにSWOT分析として定着したフレームワークです。企業の戦略立案における現状把握と方向性決定を効率化する手法として、世界的に広く普及しました。

-

分析の主な狙い

SWOT分析の狙いは、自社の内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)を統合的に把握し、実行可能な戦略を導くことにあります。特に経営戦略・新規事業開発・M&Aの検討など、幅広い経営判断の基盤として利用されます。

-

得られる示唆と方向性

-

Strength(強み)

技術力・ブランド力・人的資源など競争優位に直結する資産(内部要因)です。

-

Weakness(弱み)

資金不足・人材不足・組織体制の脆弱性など、競争劣位の原因となる内部要因です。

-

Opportunity(機会)

市場拡大・規制緩和・社会的ニーズの変化など、追い風となる外部要因です。

-

Threat(脅威)

新規参入、競合強化・景気後退・技術革新など、目標達成を阻害する恐れとなるリスク要因(外部要因)です。これらを組み合わせて検討することで、戦略上の「攻め」と「守り」の優先順位を明確化できます。

-

活用のステップ

-

Step1:内部要因を抽出

財務データ、組織評価、顧客満足度調査を基に強み・弱みを整理します。

-

Step2:外部要因を収集

市場統計・業界レポート・PEST分析などを用いて機会・脅威を把握します。

-

Step3:クロスSWOT分析の実施

以下のように、各要素をクロスさせた(組み合わせた)分析を行います。

- 「強み × 機会」 → 成長戦略

- 「強み × 脅威 」→ 防御戦略

- 「弱み × 機会」 → 改善戦略

- 「弱み × 脅威」 → 撤退・回避戦略

-

Step4:戦略への落とし込み

優先順位付けを行い、具体的施策に展開します。

-

実務への応用例

- 新規市場参入時に、自社のブランド力(強み)と規制緩和(機会)を組み合わせ、競合優位性を確立する。

- 製造業では、人材不足(弱み)と自動化技術の進展(機会)を組み合わせ、業務効率化に向けたDXを推進する。

5-5-1.SWOT分析のメリット

-

強みや課題を明確に整理できる

組織の内部資源を構造的に理解し、戦略の土台を準備できます。

-

外部的な要因を発見できる

市場環境や社会情勢の変化に対する感度を高め、対応力を強化できます。

-

シンプルでわかりやすい

複雑な市場分析の初期段階においても全体像を可視化しやすく、さまざまな事業フェーズで活用されています。

5-5-2.SWOT分析のデメリット

-

グレーゾーンが生じやすい

「強み」と「機会」、「弱み」と「脅威」のように、分類が難しいグレーゾーンが生じやすく、整理に工夫が必要です。

-

主観が入りやすい

分析する人の視点に依存するため、外部データや第三者の意見を取り入れ、客観性を保つことが求められます。

タイパ・コスパ重視の市場調査担当者に最適

複数の情報源を横断する手間を省き、信頼性の高い情報が1つのサイトに集約されているため、調査の精度が上がり、時間も大幅に節約できます。

このように、日経バリューサーチは調査の「質」と「スピード」を両立させるための強力なツールです。

第6章:市場分析の進め方を4つのステップで解説

市場分析は、目的が曖昧な分析や場当たり的なデータ収集では、有意義な洞察を得ることは困難です。体系的かつ実務に落とし込める手順で進めることで、その精度と実用性が大幅に向上します。

ここでは、市場環境を正確に把握し、実行可能な戦略に結びつけるための5つのステップを、実務上の留意点とともに詳しく解説します。

6-1.市場分析の目的を明確化

市場分析は、自社が何のために分析を行うのかという「目的の明確化」から始まります。「新規事業の立ち上げ」「既存市場でのシェア拡大」など、目的により分析の視点は大きく異なります。

また、企業の市場志向も分析の方向性を左右する重要な要素となり得ます。市場志向の強い企業は、定量データだけでなく市場の兆候にも着目し、戦略へと反映させています。

曖昧な目的では余計な作業や誤った意思決定を招く恐れがあるため、分析手法の精度を向上させるためにも、目的の明確化は非常に重要です。

6-2.分析対象の決定・計画の策定

市場分析を有意義なものにするためには、まず「何を」「どこまで」「どのように」調査するのかを明確にする必要があります。このステップを曖昧にしたまま進めると、目的から逸脱した情報収集に時間を費やしたり、不要なリソースを消費する原因となります。

具体的には、以下の項目を明確にしていきます。

-

調査テーマの設定

「新製品がターゲットとすべき市場セグメント」「主要競合の強み・弱み抽出」など、具体的な分析の焦点を定めます。

-

対象市場・業界の特定

経済状況や業界全体といったマクロな視点から、特定の顧客層や競合企業といったミクロな視点まで、調査する範囲を特定します。

-

調査対象(誰・何を)の明確化

B2Bの場合は「製造業の競合10社」「販売代理店」「特定業界団体」など、B2Cの場合は「顧客属性」「購買行動パターン」など、詳細なターゲットを定めます。

これらの対象を明確にすることで、効率的かつ的を絞った情報収集が可能になります。

6-3.作業計画の具体的な策定

分析対象と調査範囲が明確になったら、次に市場分析を滞りなく進めるための具体的な作業計画を策定します。この計画は、市場分析全体のロードマップとなるため、詳細かつ現実的な内容にすることが求められます。

計画には、以下の要素を含めるようにしましょう。

-

情報収集の方法と手順

二次データと、一次データの使い分けを決定します。前者には公的統計・業界レポート・日経バリューサーチなどが該当し、後者にはアンケート・インタビューなどが該当します。

-

分析担当者/分担範囲

誰がどの分析フェーズを担当するかを明確にします。例えば、定量分析はA氏、ヒアリングはBチームのように振り分けます。

-

調査スケジュールの設計

いつ、どのタスクを、どの順序で実施するかをタイムラインで整理します。例えば、「1週目は情報収集」「2週目は分析」「3週目はレポーティング」などです。

-

予算・必要リソースの明示

調査に必要なコストや、外部委託、専門ツール活用の有無を計画段階で決定します。

これらの計画を具体的に立てることで、スムーズな進行を支え、質の高い市場分析を実現できるでしょう。

6-4.必要な情報やデータの収集

市場分析にはさまざまな情報が必要であるため、目的に応じた適切な情報源からデータを収集します。収集する情報は、定量情報と定性情報に大別されます。

-

定量情報

市場規模・業界構造・顧客層・成長率などのデータが重要になります。例えば、日経グループの統計・企業財務・業界レポートなどが有効な情報源となります。

-

定性情報

事業戦略・顧客評価・評判・業界トレンドなどが挙げられます。信頼性の高い公的ソース・民間ソースを活用することが基本です。

市場分析の精度は、用いるデータの質と整合性に大きく依存するため、必要十分量の信頼性の高いデータを収集することが重要です。

6-5.データ分析・レポーティング・事業戦略への落とし込み

データを収集後、上述の3C分析やPEST分析などのフレームワークを通じて、現在の市場環境を詳細に読み解きます。

市場分析では、競合の動向を定量・定性の両面から把握することが必須です。競合企業が属する市場セグメントやターゲット顧客を調べることで、自社のポジショニング戦略の精度を高めることができます。

上場企業であれば、IR資料や財務諸表の横断比較によって、競合の強み・弱み、成長戦略を可視化できます。日経バリューサーチのようなプラットフォームを活用すれば、企業リスト作成や財務指標の自動比較機能により、時間をかけずに競合分析が行えるでしょう。

収集・分析した情報をもとに、どの市場にリソースを投下するか、ターゲットはどこか、どのような打ち手が最適かを具体的に設計し、戦略に落とし込むフェーズに突入します。

第7章:市場分析の進化と未来展望

市場分析は今後、AIや機械学習による自動化・高精度化が進むと予測されます。自然言語処理を用いたニューストレンド・ニュースデータの自動抽出やスコアリングといった手法が実用段階に入り、市場の変化を先読みする技術が発達しつつあります。

従来の手作業による分析では、属人性や時間的制約から見落としがちであった微細な市場変化も、AI技術により迅速かつ正確に捉えることが可能となり、企業の戦略判断スピードと精度が格段に向上すると期待されています。

現に、日経バリューサーチでは、AI解析により思い浮かんだテーマの関連テーマや関連企業を自動解析し、迅速かつ簡便に市場概観を把握できるシステムを提供しています。

AI技術の進歩により、市場分析はより精緻で実用性の高いツールへと進化を続けており、企業の意思決定プロセスを根本的に変革する可能性を秘めています。

第8章:日経バリューサーチを活用した市場分析の実践事例

市場分析の効率化と精度向上を両立させるには、適切なツールの選択と活用が重要な鍵となります。日経バリューサーチを導入した企業では、従来数時間を要していた調査作業が数分に短縮され、同時に分析の質も大幅に向上するという成果を上げています。

8-1.CRGホールディングス株式会社|市場分析の効率化で営業戦略を加速

総合人材サービス企業のCRGホールディングスは、市場分析や競合調査を効率化し、データに基づいてスピーディーに戦略を実行することを目的に、日経バリューサーチを導入しました。

導入後、1社あたり約10分かかっていた情報収集が、日経バリューサーチの導入後はわずか1秒で可能になりました。競合企業の財務状況をすぐに比較できるようになり、M&Aの候補先選びや、営業ターゲットの絞り込み、プル型からプッシュ型への営業戦略の転換などのさまざまな活動に役立てられています。

現在では、戦略提案やIR資料の作成にも活用されており、会社全体の意思決定の質とスピードが向上したことで、経営層からも高く評価されています。

以下で事例詳細を確認できます。

導入事例「CRGホールディングス株式会社」

第9章:「市場分析を企業競争力に変える」日経バリューサーチの活用で見える未来

市場分析における情報収集・分析の効率化は、単なる時短効果だけでなく、企業の意思決定をよりスピーディかつ正確にし、ビジネスの成長を後押しする重要なポイントです。変化の激しい市場環境において、他社に先駆けた戦略立案を実現することで、持続的な競争優位性を確保できるでしょう。

日経バリューサーチは、豊富かつ信頼性の高い企業・業界データ、日経グループ独自の最新ニュースや分析レポートを一元的に提供しているプラットフォームです。複雑な市場動向の把握や競合分析を効率化し、経営判断や戦略策定を強力に支援いたします。

現在日経バリューサーチは、14日間無料トライアルならびに活用事例やコンテンツに関するPDF配布を実施しています。市場分析に課題を抱えている方は、ぜひご検討ください。